1980年代、日本の経営学者である野中郁次郎と竹内弘高は、当時の日本の製造業におけるイノベーティブな開発スタイルを分析し、「スクラム」と名づけて言語化した。このモデルは続く90年代、米国のジェフ・サザーランドらの手でソフトウェア開発に応用され、以降世界的に広がる「アジャイル開発」の代表的フレームワークとなる。これはソフトウェア領域に限らず、不確実な現代における創発的な組織経営に示唆を与えるものだ。ここに、公共分野におけるアジャイル型開発を考える上で重要なヒントがあるのではないか。そこで、野中とサザーランドの貴重な対談を通して、スクラムの本質に迫る。

聞き手:志度昌宏(DIGITAL X 編集長)

テキスト:内田伸一

国境や業種を超えつながった、動的なチーム開発モデル

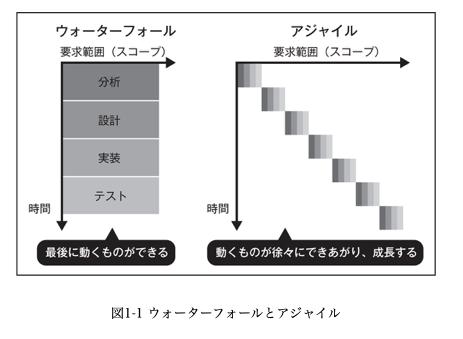

米国から世界各地に広がったアジャイル開発手法は、ニーズ収集・分析・設計・実装・テストを線的に進める従来のウォーターフォール手法とは異なるアプローチで台頭してきた(図1)。プロジェクトをスプリントと呼ばれる短期に分割し、その範囲で可能な機能を優先順に開発。都度、関係者を交えたスプリントレビューやチームでのふりかえりが行われ、柔軟に全体へ反映していく。要求されるものや最善策が途中で変化し得ることも前提にした現代的な開発モデルと言える。その代表的なフレームワークであるスクラムにおいては、日次の領域横断的ミーティング「デイリースクラム」や、これを機能させる調停役的なスクラムマスターの存在なども鍵となる。

図1 ウォーターフォールとアジャイル

(出典) 平鍋健児、野中郁次郎『アジャイル開発とスクラム 顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント』翔泳社、2013年より

デンマークではアジャイルが政府調達における推奨手法となり、ブラジルでは米国から発注されたオフショア開発が、ネットテレビ会議を生かしてアジャイルで行われるなどし(※1)、その広がりは今も続いている。一方、日本との関わりを考えたとき、アジャイル開発およびスクラムの重要な提唱者であるジェフ・サザーランドを触発したものに、日本の経営学における野中郁次郎と竹内弘高(ハーバード大学経営大学院教授)の研究があった。その論文「新たな新製品開発競争(The New New Product Development Game)」(1986)が書かれた経緯とはどんなものだったのか?

野中:私はもともと富士電機のビジネスマンで、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院に留学し、理論的・分析的な経営学を学びました。1980年代にハーバード大の竹内氏に依頼され、日本企業の製品開発スタイルの事例調査をしたのが、スクラムのモデルを考案するきっかけでした。調査結果からは、(A)各工程の担当チームがバトンを渡すように進み、しかし相互のつながりは少ない「リレー(サイロ)型」、(B)対してチーム間で担当領域が部分的にオーバーラップする「刺身型」、(C)さらに強い結びつきでチームが組み合わさる「スクラム型」がみえてきました。そして、独立した各開発プロセスが線的に進むリレー型より、相互に柔軟に重なり合う刺身型、さらにはスクラム型の方が、より高い開発パフォーマンスを示していたのです(図2)。これは、ときに混沌とした状況からもダイナミズムの中で適応し、イノベーションにもつながるスタイル。この事例分析を理論づけたいと考えたことが、同論文につながりました。

図2 逐次型/オーバーラップ型の開発フェーズ類型

(出典) 竹内弘高、野中郁次郎「The New New Product Development Game」( 新たな新製品開発競争)、1986年より

一方のサザーランドは80年代から、UNIX開発で知られるベル研究所などと共同で、少数チームによるスピーディなイノベーションを図る環境を研究してきた。90年代、フォードのような大企業を顧客に持つソフトウェア開発企業で仕事をしていた彼は、新たな製品ラインを短期間で開発する必要に迫られ、ヒントになりそうな研究を多数調査した。そこで出会ったのが、前述した野中らの論文。主にハードウェア開発の現場を対象にした研究だったが、サザーランドらはそこにウォーターフォール式とは異なるソフトウェア開発手法への応用可能性を感じ、これがスクラムの開発プロセスに発展していった。

サザーランド:なお、思い返せば私にとって最初のスクラム的実践は1993年、某大銀行のシステム開発に遡ります。線的な進捗管理をするガントチャート的な旧手法が依然主流でしたが、そこで新たな仕組みの創造を目指したのです。少人数の密なチームを基本に、月曜の会議でタスク群の優先順を設定、金曜には実装してそのレビューを行う、そうしたサイクルを繰り返し、迅速かつ柔軟に進める(※2)。まずひとつの事業部から実践を始め、広げていきました。このモデルは周囲の多様な職務にも交差的に関わっていく。この点で言えば、いまスクラムがソフトウェア開発のみならず組織変革にも応用されるのは、当時からの本質であるように感じます。

(※1)平鍋健児、野中郁次郎『アジャイル開発とスクラム 顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント』翔泳社、2013年

(※2)現在、スクラム開発における進捗管理はスクラムボード(タスクを「未着手」「作業中」「完了」の3種に分け、ホワイトボードに付箋で貼り付けて可視化)や、バーンダウンチャート(縦軸に作業量、横軸に時間を割り当てて残り作業量を可視化)を用いて共有する。

創発性の基盤となるのは「共感」と「知的コンバット」

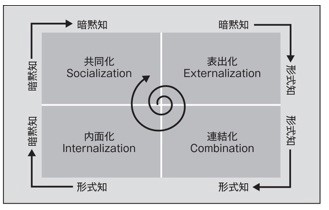

野中らの事例研究もサザーランドの実践も、現場主義的な観点から、スクラム的なアプローチをとる組織がもたらす柔軟性と創発性を示唆している。そして組織におけるナレッジマネジメントということでは、野中の提唱したSECIモデルも示唆に富むものと言えるだろう。

SECIモデルとは、知識創造活動に注目したナレッジマネジメントの枠組み。個人が持つ暗黙的な知識(暗黙知)は、以下4つの変換サイクルが回ることで、集団や組織の共有の知識(形式知)になると考える(図3)。

図3 知識創造のSECIモデル

(出典) 平鍋健児、野中郁次郎『アジャイル開発とスクラム 顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント』翔泳社、2013年より

- Socialization(共同化):直接経験による共感によって暗黙知を共有すること

- Externalization(表出化):共有した暗黙知を、対話を通じて概念化すること

- Combination(連結化):概念を他の知との組み合わせや、その体系化などによってモデルや理論を創造すること

- Internalization(内面化):組織知とした体系化されたモデルや理論を自らのノウハウやスキルとして体得すること

野中:かつてはマネジメント=サイエンスで、分析ありきの考えが強かったと思いますが、現実はより動的に変化します。従来の数学的な捉え方だけでは機能しない。先の見えない変化の只中で本質を洞察し、何をすべきか判断して行動し、いかにイノベーションを起こすか。またその際、それをチームでいかに実現し得るか。私のSECIモデルとサザーランド氏のスクラムの共通点は、人間中心であることでしょう。人間同士の深い共感の中から生み出すイノベーションのモデルと言えます。

サザーランド:たとえば2009年のゼネラルモーターズ社の経営破綻などは、社会情勢の破壊的ともいえる変化に適応できなかった結果と言えます。対してマイクロソフト、アップル、アマゾンらは、いわばいずれもスクラム式企業。つまりスクラムは今や「やると良いもの」ではなく「やるべきもの」になったと感じています。

野中:それは、アートとサイエンスを統合するパラダイムだと考えます。共感しながら学び合い、知的コンバット(闘争)、つまり徹底した議論を通じて新たなモデルやコンセプトを生み出していく。ホンダ、トヨタ、京セラはこれをやってきた。ここでいう共感とは、アダム・スミス的な、相手を対象化する分析的なSympathyではなく、あなたと私、「One for All, All for One」的なEmpathyです。分析するのではなく、互いの体験を語り合い、相手に棲みこんで共感する。そのような関係性から本質に辿り着き、モデル化や実践へ進むのです。マイクロソフトのサティア・ナデラCEOも「SympathyよりEmpathy」と言っていますし、Empathetic Leaderという言葉もありますね。

サザーランド:共感について私個人のことをお伝えするなら、これまで学んできた仏教や妻と続けてきた深層心理セラピーには、「他に貢献してよき人になる」という思想があります。また、合気道も学んできましたが、これはネガティブな要素をやりすごし、周囲の力を利用して方向を転換し、活用する点で、現実における苦難や旧弊への対応に通じます。そしてそのときも共感は重要になると思うのです。

野中:サザーランド氏の凄さは、スポーツや武道もたしなみ、文字通り心身を切り離せないものとして考えている点です。協働相手も知の結晶体とみなし、その出会いから現状を超えていく。しかし、この共感が実は一番難しいのです。親子であっても、乳幼児の頃は共感しやすいが、やがて自我が芽生えると自他を区別して対象化するなかでエゴがぶつかることも多い。結局、高レベルの共感を獲得するうえでは、やはり我を忘れてぶつかりあう知的コンバットが必須かつ重要になるでしょう。こう考えてくると、共感からクリエイションに高めていく。それがスクラムとも言えるのではないでしょうか。

アダプテーション(適応)とイノベーション(革新)

スクラムの特徴は、トヨタ生産方式(TPS)など主に製造ラインでのプロセスとして注目された「リーン生産方式」に顧客の視点を加えた、チームでの創発的な協働の進め方にある。TPSのように無駄を減らし継続改善するという点では、日本にも馴染みぶかい部分が多いのではないか。一方で、近年の日本はイノベーションが不得手という指摘も少なくない。そこへ向けてどう取り組むとよいのか、両氏に聞いた。

野中:残念ながら今の日本は分析過剰、計画過剰、コンプライアンス過剰という印象です。株主利益の最大化ではなくコモングッドを目指すべきでしょう。そのためにはトップの働きだけでなく、現場で采配を振るう中間的な立ち位置のプロジェクトリーダーがより重要になる。全体を構成する個々のチームも自律的な機動性と決断力を持つ、マトリョーシカ人形のようなフラクタルな組織モデルです。そして、ラグビーのオールブラックスが見せる「ハカ」のようなファイティングスピリッツが必要。それがスクラムを広げ、結果を出すことにつながるのではないでしょうか。

サザーランド:TPSを体系化した、トヨタの大野耐一氏のような精神を取り戻してもらうことは大切だと思います。スクラムは多分野、多領域に応用可能です。たとえば組織運用に生かせば、企業のみならず、しばしば無駄が多いとされる行政の大幅なコスト減などにもつながり得る(※3)。そうした際に、透明性(見える化)は一つの鍵となるでしょう。今後もスクラムの根本的な考え方は大きくは変わらないと思いますが、実践の方法は変わり得ると思います。

野中:今後はスクラムが(生産活動の)総合的なエコシステムとなる可能性も考えられる。ステークホルダー全体の良いバランスのなかで、新たな知を創造する局面もあり得る。その際に大事なのは二項対立ではなく、二項動態(Dynamic Duality:双方を両立させ、全体の調和をダイナミックに追求する)の思考でとらえること。たとえばアートとサイエンス、スピードと品質など、双方を高めることです。そのうえで現実の問題と全人的に向き合う。そして私は、サザーランド氏にとってのスクラムとは、アダプテーション(適応)とイノベーション(革新)の双方を意味するのだと理解しています。

両者の対話は、不確実性の高い現代において、硬直化した「無駄の削ぎ落とし推進」ではなく、柔軟かつ創発的なモデルとしてアジャイル開発やスクラムが必然的に注目されてきたことを強く感じさせるものだった。加えて言えば、野中はそこにエコシステムやコモングッドとの関係性をも見出し、サザーランドは著書『スクラム』でチームメンバーの「幸福度」の重要性を、倫理面からではなくチームの生産性につながる話として説いている。経営論の観点からは、こうした可能性も大いに議論されてよいのではないか。

野中からは対談中、「モデルというのはインタラクティブに変化し続けていくもの」との発言もあった。野中がリアルな企業実態からスクラムのモデルを見出し、またサザーランドが先達の知見を自らの現場に取り込んで進化させたように、開発も経営も、そのあり方は理論のみならず、実践との両輪においてこそ発展を遂げ得るものであろう。

(※3)サザーランドの著『スクラム』(翻訳版:早川書房、2015年)では巻末に「政府」なる特別章を割いている。紹介事例のひとつ、ワシントン州政府による2010年代の「リーン・ガバメント」の取り組みでは、教育、経済、エネルギーと環境、コミュニティ、政府改革の5プランを掲げ、実行においてはスクラム的と言える指標「SMART」を採った。すなわちSpecific(具体的)、Measurable(評価可能)、Attainable(達成可能)、Relevant(意義がある)、Timebound(期限がある)である。他、オランダ高校の授業や、ウガンダ農村部の貧困対策にスクラム的アプローチが取られた例も紹介している。

今回共同取材の場を提供頂いたScrum inc. Japanおよび資料提供に協力頂いた平鍋氏に感謝を申し上げる。

対談終了時スクラムを組む両氏(左:サザーランド氏、右:野中氏)

|

野中 郁次郎(のなか いくじろう) 1935年東京都生まれ。経営学者。58年早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学バークレー校経営大学院にて博士号取得。現在、一橋大学名誉教授、早稲田大学特任教授、日本学士院会員。2017年カリフォルニア大学バークレー校経営大学院より生涯功労賞を受賞。主な著書に『失敗の本質』(共著、ダイヤモンド社)、『直観の経営』(共著、KADOKAWA)、“The Knowledge-Creating Company” “The Wise Company”(共著、Oxford University Press)などがある。 |

|

ジェフ・サザーランド(Jeff Sutherland) 米空軍の戦闘機パイロットとしてベトナム戦争に従軍後、コロラド大学で博士号を取得、助教を務める。その後、銀行のATMシステム構築などに貢献し、複数のソフトウェア企業でCTO(最高技術責任者)やCEOなどを務める。ソフトウェア開発におけるプロジェクト管理のフレームワーク「スクラム」をケン・シュウェイバーと共に確立した。2006年にスクラム社を設立、「アジャイルソフトウェア開発宣言」の執筆者の一人。 |