自治体でAI(人工知能)を住民サービスの提供や内部業務に活用する取組みは、問い合わせへの自動応答や議事録作成支援をはじめとして、様々な用途で実証実験が進められており、本格導入に移行した事例も出現し始めている。また、従来人手で行っていた作業を自動化するRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)も、多くの自治体で導入に向けた動きが見られる。

このように、AI・RPAの活用が自治体において徐々に拡大する中で、自治体職員の役割はどのように変化するのであろうか。自治体での職務経験をお持ちで、公務員制度や行政組織論がご専門の早稲田大学 稲継教授にお話を伺った(※)。

1.自治体におけるAI・RPA導入のメリット

―自治体における業務生産性の向上やサービスの質の向上を図るために、AI・RPA等の新技術はどのような貢献ができるとお考えでしょうか。

地方自治の本質は、地方自治法第一条の二で述べられている、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」こと、及び同法第二条十四項に述べられている、「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる」ことであると思います。30年前に事務の機械化、OA化が進んだのと同じように、上記の趣旨を実現するために、AIやRPAが活用されることになるでしょう。

行政の変容の歴史を振り返ってみますと、1990年代以降、我が国でも民間の経営原理を行政に適用する、NPM(New Public Management)が導入されてきました。PFI(Private Finance Initiative)や指定管理者制度も含め「官から民へ」の考え方のもと、人から人への代替が進みました。これに対し、AIやRPAの導入は、人から人へではなく、人から機械への代替であり、この点においてこれまでの行政の変容とはまったく次元の異なる話であると捉えるのが妥当でしょう。

AI・RPAの活用によって、業務の間違いが減る、決定が迅速化するといった形で間接的にサービスの質が向上することもあれば、もっと直接的にサービスの質の向上に寄与することも考えられ、具体的な取組みも進んでいます(図1)。いずれにしても、これまでと比べて桁違いのインパクトをもたらし得ると思われます。

ただし、課題も存在します。民間企業との比較で言えば、AIの判断だけで十分だと住民に説明できるか、あるいはどこまで説明が必要かといった、アカウンタビリティ(説明責任)の観点で民間企業とは異なる点があります。例えば、自治体において、首長の意思決定支援にAIを活用したとしても、あくまで判断の選択肢を提供するに留まり、最終的な判断やその結果に関する住民への説明は職員が行わなければなりません。生産性向上やサービスの質の向上とアカウンタビリティがトレードオフの関係にある中で、どのようにバランスをとるかの判断が自治体には求められます。

図1 自治体におけるAI・RPAの活用事例

| ・情報提供型チャットボット ・会議録作成、要約作業 ・定型業務の自動化 ・災害情報要約 ・道路補修効率化 ・職員業務支援 ・保育所マッチング ・介護保険サービス利用者のケアプラン作り ・過疎地域での御用聞き |

(出典) 稲継裕昭(2018)『AIで変わる自治体業務―残る仕事、求められる人材』ぎょうせい、40-41頁をもとに研究所作成

―AI・RPA等の新技術の導入は、地方自治や行政組織、公務員制度、働き方にどのような変化をもたらすとお考えでしょうか。

これからも新技術が人を代替する動きは進み、5年から10年後には職員が行う仕事のうち単純作業、定型事務的なものは減少し、意思決定に関する仕事にシフトしていくと思われます。また、大阪市や泉大津市の事例のように、職員支援システムを導入することによって、直接市民と関わらない業務において、経験年数が短い職員でも10年選手のようなベテラン職員が答えてきたようなことも分かるようになります。その結果、ベテラン職員と同等の業務を行えるようになることが期待されます。

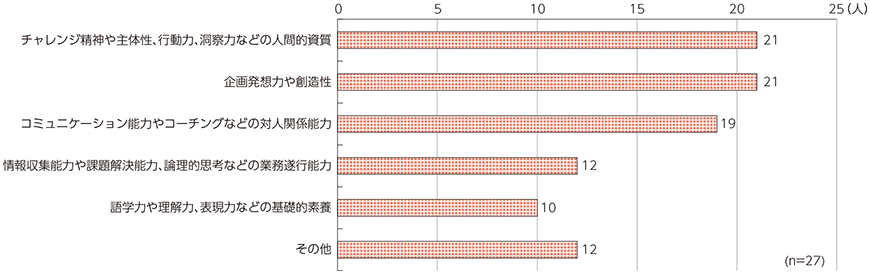

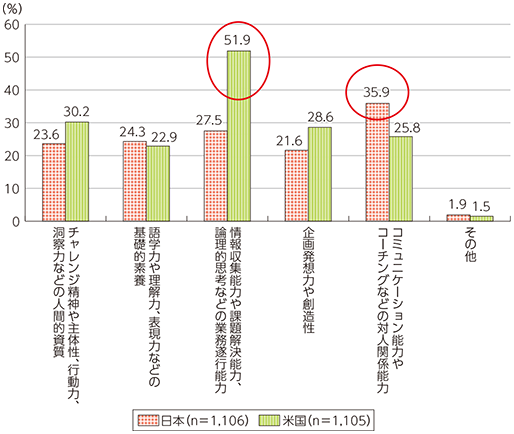

このように、新技術が果たす役割が増えてくると、今後の職員配置をどのようにするかが課題として顕在化します。先程お話ししたような単純業務や条文を検索する能力や、ベテラン職員のノウハウは重要でなくなり、住民への説明など、住民と接する対人的な業務が比率、重要度ともに高まることとなります(図2および図3)。ある意味、「デジタル化の進展とともに職員が行うべき業務はよりアナログになる」とも言えます。そうなると、職員の配置をどうするか、ジョブローテーションをどのように設計するかを検討する必要が生まれます。同時に、職員が住民とのコミュニケーション能力を高めることも求められますが、現状ではそのような能力を高める研修はあまり実施されていないため、場合によっては民間研修の活用などによって能力向上を図る必要が生じるものと思われます。既存の職員を内部業務から対外業務に配置転換するのはそれほど容易なことではないのかもしれません。

他方で、働き方の観点から見れば、予算編成や人事といった、繁忙期に集中して業務量が増加する部門においてAIを活用することにより、これまでのような「年間の8割は定時で帰れるが残りの2割の日は膨大な業務量をこなさなければならない」といった働き方から、年間を通じて業務量が平準化される、欧米に近い働き方になるのではないかと考えています。

図2 人工知能(AI)の活用が一般化する時代における重要な能力

(出典)総務省(2016)「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究」

図3 人工知能(AI)の活用が一般化する時代における重要な能力(日米比較)

(出典)同上

2.AI・RPA導入の進め方と人材育成、外部人材の活用

―AI・RPA等の新技術を導入する際の障壁を乗り越えるために、庁内でどのような立場の職員が、何をすべきでしょうか。

自治体の新技術の導入に関する障壁として、新技術の活用自体に庁内での理解が得られなかったり、逆に期待が過大になっていたりする場合が考えられます。また、RPAでは業務プロセスを書き出すことが必要になりますが、その作業が膨大でなかなか手を付けることができなかったり、そもそも業務プロセスが暗黙知化して書き出すこと自体が困難であったりすることが考えられます。

このような障壁を乗り越えるためには、先行事例の実績や効果をデータで示したり、先行事例をモデルにして修正したりすることで対応することが有効でしょう。その場合、業務プロセスが分かり、研修を受けて業務とAIの専門用語など意味する言葉が分かるレベルの人材が橋渡し人材になり得ると思われます。ただし、取組みを推進する牽引役として考えた場合には、横断的に庁内業務が分かり、首長と直接話ができる立場のような、幹部層に近い人材が望ましいと思います。

―ジェネラリスト中心の自治体組織において、新技術と業務の橋渡しをする人材をどのように発掘すれば良いのでしょうか。

先程お話ししたように、橋渡し人材には横断的に業務が分かり、研修を受けて新技術に関してある程度の知識を有している人材が適任です。そのような人材をどのように見極めるかについて、まずは企画、財政、人事など、庁内全体が分かる部局を経験した職員であるかがポイントになります。そのうえで、研修を受けてベンダと折衝ができるレベルに達していることが望ましいと言えます。資質としては、論理的であること以外にも、問題を発見できる能力や、原課に対しAI導入を説得できる庁内でのコミュニケーション能力を持つことが重要であると言えます。

このような橋渡し人材を今後育成するにあたっては、「人材は40年残る」という認識のもと、今から10年後を見据えて育成すべきです。今よりスペシャリストが必要となる一方、業務が属人化し、特定の人物が退職した後に業務が継続できないといった状況に陥ることを防ぐためには、5~10年のタイムスパンで新技術を追いかける人材を複数人育成することが必要です。現在、自治体では、ジェネラリストを養成する意図のもと、2~3年程度のジョブローテーションとしているところが大半ですが、スペシャリスト的な業務も存在しているので、2~3年程度で異動させてしまうのはもったいないと感じます。AI・RPA等の新技術の活用の例ではありませんが、兵庫県では防災人材をスペシャリストとして計画的に育成しており、キャリアステップにも反映しています。

―AI・RPA等の新技術の導入に関する企画及び運用を行うにあたって、外部人材を活用するために、自治体は何をすべきでしょうか。

新技術に関するアイディアや知識を持つ外部人材を活用するに越したことはありません。しかしながら、現行の自治体職員の給与や人事体系を民間企業と比較した場合には、そういった知識や能力を有する人を自治体に招聘するのはなかなか難しいのではないかと思います。ある自治体では首長と直接話せるポジションを新設し、このポジションに就く人材を現行の給与体系を大きく変えて公募しましたが、庁内でのハレーションを防ぐことはできませんでした。このような例を見ても、待遇をどうするかが大きなハードルになると言えましょう。また、外部人材を副市長級のCIOとして採用するといった選択肢もありますが、この場合、議会の同意が必要となるため、さらにハードルが高くなると思われます。

3.AI・RPA活用による今後の自治体行政

―今後の自治体行政の展望をお聞かせください。

近年、デザイン思考により住民をはじめとする利用者中心のサービス改革を進める潮流が見られます。AI・RPAの活用が進むと、自治体職員は住民とのコミュニケーション、交渉が主な業務になることから、デザイン思考の重要性は高まると思われます。我が国はフランスやドイツのような大陸ヨーロッパの国々に近い中央・地方関係にあり、自治体は法定受託の形で国の事務も行っているため、法律や政省令に則った業務は今後10 ~ 20年は続くものと思われます。そのような中で、業務とデザイン思考をどのようにマッチングさせるかは難しい課題であると思いますが、自治事務についてはデザイン思考を取り入れる余地は比較的あるのではないかと思います。

今後の自治体職員が行う業務はアナログ化していくとお話ししました。これからの時代、自治体職員の業務はある意味原点回帰していくのではないでしょうか。

※ 本記事は、(公財)東京市町村自治調査会と(一社)行政情報システム研究所が共同で実施した「基礎自治体におけるAI・RPA活用に関する調査研究」の一環で行ったインタビュー結果を再編集したものです。

|

稲継 裕昭(いなつぐ ひろあき) 1983年京都大学法学部を卒業後、大阪市役所に入庁。人事委員会等で13年間勤務したのち、1996年に姫路獨協大学法学部助教授に着任。大阪市立大学法学部教授、同法学研究科長・法学部長などを歴任したのち、2007年より現職。博士(法学)。専門は、行政学、地方自治論、公務員制度、行政組織論。編著書に、『シビックテック-ICTを使って地域課題を自分たちで解決する』(2018年、勁草書房)、『AIで変わる自治体業務―残る仕事、求められる人材』(2018年、ぎょうせい)、『自治体行政の領域:「官」と「民」の境界線を考える』(2013年、ぎょうせい)、『自治体ガバナンス』(2013年、放送大学教育振興会)、『地方自治入門』(2011年、有斐閣)など多数。 総務省「地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関する研究会」委員、内閣人事局「管理職のマネジメント能力に関する懇談会」座長、国家公務員制度改革推進本部「今後の公務員制度改革の在り方に関する意見交換会」アドバイザーなど、委員歴多数。 |