1.はじめに

近年、地方自治体においてナッジを政策に取り入れる動きが活発に行われています。本稿では、自治体組織内へのナッジの普及プロセスについて、自治体ナッジ・ユニットを結成している「福井市ナッジ・ユニット」の事例を紹介します。

2.ナッジとは

(1)ナッジの意味・定義

ナッジ(Nudge)とは、「そっと後押しする」という意味の英語で、行動経済学などの行動科学的知見を応用して人々の行動をより良い方向に促すための政策手法のことです。2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー教授は、ナッジを「選択を禁じることも、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャーのあらゆる要素」と定義しました。

分かりやすいナッジの例として、音の鳴る仕組みを施したピアノ階段があります(写真1)。このような仕掛けが施された階段があると、いつもはエスカレーターを利用する人でもついつい階段を利用してしまうことがあります。階段が利用されることで、結果として人々の運動の機会が増えたり、エスカレーターの電気料金の削減に繋がったりするなど、自身や社会にとって望ましい行動が促進されたことになります。これがそっと後押しするナッジの力です。

写真1 ピアノ階段

(出典)株式会社ドラム,https://www.doramu.co.jp/direction/tone.html

(2)ナッジの政策活用の高まり

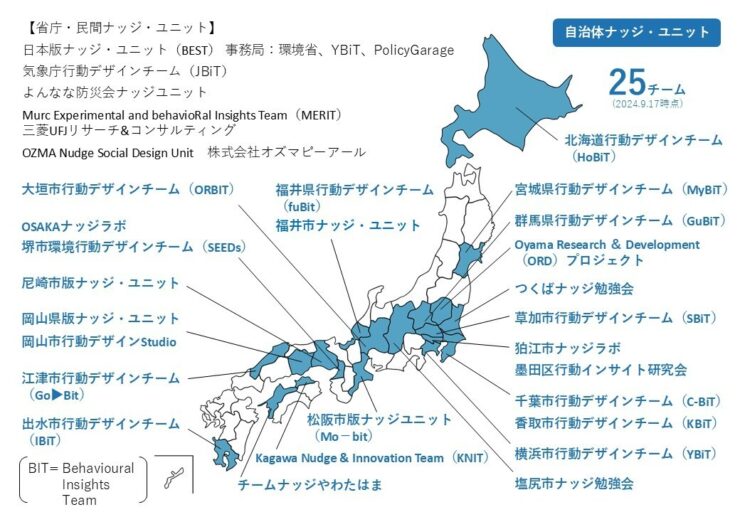

ナッジが注目され始めて、「自治体ナッジ・ユニット」の設立数が急増しています。自治体ナッジ・ユニットとは、「行政組織内部におけるナッジの政策活用を普及促進するチーム」のことです。2019年2月に自治体初のナッジ・ユニットである「横浜市行動デザインチーム(YBiT)」が設立されたことを皮切りに、2019年12月時点では4チームのみだったのが、2024年9月時点では25チームへと増加しています(図表1)。

また、行政専門ニュースサイトiJAMPにおいて「ナッジ」の用語で記事検索を行ったところ、年間の用語登場回数は2018年に1件、2019年に14件、2020年に20件と、2019年頃から掲載記事件数が急増しています。

図表1 自治体ナッジ・ユニット設立状況(2024年9月17日時点)

(出典)自治体ナッジシェア,https://nudge-share.jp/

(3)ナッジ活用のメリット

ナッジが近年注目を集めていることには理由があります。(一社)行政情報システム研究所の狩野英司主席研究員は大きく3点の理由を挙げています1。

まず、ナッジによる業務改善には「職場の理解を得やすい」点が挙げられます。ナッジは特別なサービスやシステムを必要としないことからコストがかかりにくく、結果も明確に見えるので所属長や同僚への説明・説得がしやすいと言えます。

次に、職員の「モチベーションを高めやすい」点があります。ナッジは低コストで導入できる反面、職員の主体的な関与が重要になります。自治体職員にとって住民サービスの向上にどう寄与するかを実感しながら取り組めるため、やりがいや楽しさといった魅力が大きいと言えます。

最後に、公共政策のあらゆる分野への「汎用性の高さ」が挙げられます。福祉、健康、税務、環境、防災など、自治体は住民の行動変容をはたらきかける事業を多く所管しています。一度身に付けておけばどこに異動しても役立つ万能スキルと言えます。

これらのナッジのメリットが、社会課題の複雑化・多様化や厳しい財政事情に直面している自治体職員にとってとりわけ魅力的に映っているのではないかと考えられます。

3.福井市におけるナッジの庁内普及プロセス

(1)福井市ナッジ・ユニットの活動

福井市では2023年4月、市政へのナッジ導入に取り組む推進チーム「福井市ナッジ・ユニット」を結成しました。これは、科学的に立証された政策アプローチをいち早く取り入れることによって、住民サービスの向上や行政運営の効率化を図ることが目的です。福井市のチーム結成の特徴としては、若手職員による前例にとらわれない新しい価値観や柔軟な発想に基づく事業を予算化する「チャレンジみらい予算」制度を活用している点です。首長や幹部職員からのトップダウン型の業務指示ではなく、ナッジの可能性に共感した20代から30代の若手職員のプロジェクトチームがボトムアップ型の自主提案を行い活動をスタートさせました。2024年10月現在は8名で活動しており、事務局からのメンバー公募に名乗りを上げた意欲と熱意に満ちた多様な部局に在籍する職員によってチームが構成されています。

具体的な活動内容は次の4点です。

1点目は「相談支援」。ナッジを業務に取り入れたいと検討中の職員からの相談を受け、必要な助言を行うものです。この相談支援時に活用しているのが、(一社)行政情報システム研究所が運営するサイト「公的機関向け 課題解決ツールボックス」に掲載中の「ナッジ検討プロセスモデル」2です。このツールキットを活用することで、どんな相談であっても一定の質を担保しながら理論的かつ体系的な支援を行うことが可能です。

2点目は「情報発信」。庁内職員向けにナッジを分かりやすく伝える活動です。具体的には、全職員が閲覧できる電子掲示板に「ナッジ通信」を月1回のペースで発行しています。ナッジ通信を読んだ職員が自身の担当業務にすぐにナッジを取り入れることができるよう、事例を豊富に紹介しています。

3点目は「人材育成」。ナッジを深く理解してもらうためのセミナーを年数回開催しています。オンライン配信を通じて、福井市職員に限らずナッジに関心を持つ全国の自治体職員に受講いただける機会を創出しています。また、福井県行動デザインチームfuBitとセミナーを共催するなど、自治体ナッジ・ユニット同士の連携を図り、セミナーの充実に努めています。

4点目は「勉強会」。上記3点の活動をより豊かなものとするためにユニットメンバー内でナッジに関する知識の向上を図る機会です。月1回1時間程度の時間ですが、ナッジに関連する書籍や論文の輪読を行うなど、最新の研究知見に触れています。

(2)活動の成果

チーム結成以来、庁内におけるナッジの事例蓄積に努めてきました。2024年10月時点において、20事例のナッジ活用に取り組むことができました。事例の一部はホームページ上で公開しています3。ナッジ相談への対応にあたっては、まず相談職員とユニットメンバーとでヒアリングを行い、どこに対象者の行動阻害要因があるのかのボトルネックを見定め、最適なナッジを考案するように努めています。また、ナッジの効果を測定する専門的な検証手法を実施する場合には、大学教授からのアドバイスに基づき検証結果に一定の信頼性が確保されるように留意しています。

これらの取組が功を奏し、環境省及び行動経済学会が連携して毎年開催している令和6年度ベストナッジ賞コンテストにおいて、最高賞となるベストナッジ賞(環境大臣賞)を受賞することができました。

4.ベストナッジ賞の受賞事例紹介

(1)考案したナッジの概要

ベストナッジ賞を受賞した事例は「大腸がん検診受診率向上のための複数のナッジによる行動変容効果の比較検証」4です。ナッジの概要を紹介する前に、なぜ福井市が大腸がん検診の受診率向上に取り組もうとしたのかについて説明します。

大腸がんは、福井県内で罹患率・死亡率ともに高いというデータ5があり、早期発見・早期治療のための有効な予防策として厚生労働省は1年に一度の検診受診を推奨しています6。一方、近年のコロナ禍による受診控えが影響し、市民の検診受診率は大きく低下していました。この傾向は全国的にも確認されており、同省は受診控えが健康に及ぼす中長期的な悪影響の可能性について指摘しているほどです7。以上のことから、大腸がん検診の受診率の向上はがんの早期発見・早期治療による住民の健康増進に効果的であり、社会的意義が特に高い取組であると判断されたため、ナッジを活用した受診率向上施策に取り組むこととしたものです。

ナッジの検討にあたっては、上述のナッジ検討プロセスモデルを活用し、ペルソナの設定や行動プロセスマップの作成により、受診行動の阻害要因及び促進要因の洗い出しを行いました。その結果、検診対象者に郵送する勧奨ハガキのデザインとして「①簡素化」「②インセンティブ」「③社会規範」のナッジを考案しました(図表2)。なお、前年度に使用していたハガキ「④従来版」についても比較対象として掲出しています。

「①簡素化」は、受診を決意するまでの心理的ハードルを解消するデザインとしています。「情報が多い、調整が面倒」などの受診を断念する恐れのある情報過多環境を緩和するため、手続が3ステップで容易に完了することを明示し抵抗感を和らげることを企図しています。「②インセンティブ」は、検診費用に隠された公費補助の存在を強調するデザインとしています。福井市では検診費用として500円の自己負担を求めていますが、自費受診した場合と比べて約2,000円の割安感を強調し、受診に対するインセンティブを持たせたものです。「③社会規範」は、他者の行動を示すことによって同調行動が促進されるデザインとしています。「福井市の40歳以上」という地域や年齢の条件を限定させることで自分事として捉えやすくなるよう設計しており、「1万人以上」という絶対数表示により、率で表示したときよりも数値が大きく感じられるような工夫を行っています。

(出典)福井市ナッジ・ユニット

(2)効果検証の結果

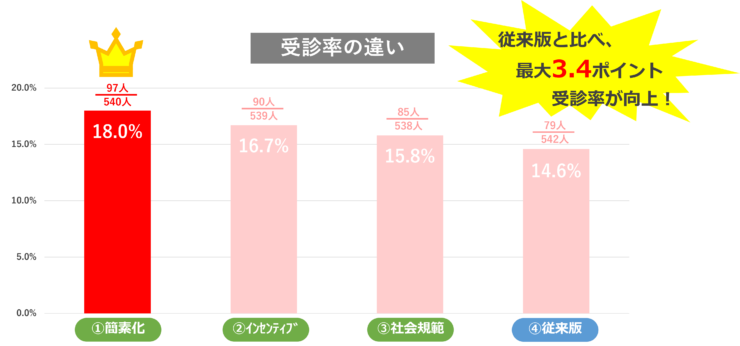

考案した複数のナッジの中でもどの種類のナッジに最も行動変容効果が期待できるのかを明らかにするため、受診率の比較検証を行いました。ナッジ版ハガキ①②③に従来版ハガキ④を加えた4種類の受診勧奨ハガキを対象者に無作為に送り分け、どの程度受診率に差異が生じるかを明らかにするランダム化比較試験を採用しました。

検証の結果、いずれのナッジも従来版に比べて高い受診率が示され、ナッジを活用することで受診行動が促進されるという結果が得られました。さらに、今回の検証の特筆すべき点は、複数のナッジの中でも「①簡素化」に最も高い効果が示されたことです。これまでに行われてきた世界各国での研究からは、ナッジによる行動変容効果が数多く報告されています。つまり、「ナッジを使えば効果が期待できる」ことは分かっていたのですが、肝心の「どの場面でどのナッジを使えばいいのか」といった自治体職員が最も欲しい情報に関しては十分に知見が蓄積されていないのが現状でした。今回の福井市の検証結果が今後のナッジ研究の一里塚となり、自治体職員が有効なナッジを容易に考案することが可能となることを期待しています。

図表3 効果検証の結果

(出典)福井市ナッジ・ユニット

5.おわりに

本稿では、福井市ナッジ・ユニットによる自治体組織内へのナッジの普及プロセスを紹介しました。お読みいただいた方がナッジ等の行動科学的知見の活用に関心を持っていただければ幸いです。

最後に、自治体ナッジ・ユニットを結成した場合に、活動の持続可能性を高める方法について触れたいと思います。その一つの手法として、庁内副業制度の活用が挙げられます。福井市では2024年9月から「福井市版20%ルール」を導入し、勤務時間の20%以内を担当業務以外に充てることができる制度を整えました。この制度の導入には、組織間の垣根や担当業務にとらわれることなく、各職員の活動意欲や専門性等を最大限活用することを通して、職員の企画・立案能力やモチベーションを向上させる狙いがあります。福井市ナッジ・ユニットのメンバーもこの20%ルールを活用しています。この制度を活用することで一定の活動時間を確保することが容易となり、活動の幅をさらに広げていく余地が生まれます。一方、一部の自治体ナッジ・ユニットは職員が業務時間外に活動を行う有志活動と位置付けているチームも存在します。有志型のメリットはチーム設立までのスピード感や機動力の高さなど魅力的な要素もありますが、ナッジのような新しいツールを組織内に普及させていくためには相当程度の期間を要するものです。中長期的な持続可能な活動の実現には、活動を有志活動から公務活動へと移行させていくことが望ましいと考えます。自治体ナッジ・ユニットの結成を目指される方におかれましては、この点についても留意しながら、自組織の状況にあわせたナッジの普及方法を採用していただければ幸いです。

【参考文献】

梅田佳孝(2024)「自治体におけるナッジの政策活用の現状と課題―自治体ナッジ・ユニット実態調査結果から―」地方行政実務学会第5回全国大会報告論文

高木祐介,山中慶子,宇山生朗,佐々木周作(2021)「地方自治体におけるナッジ活用の促進要因と課題の整理―ナッジ・ユニットの体制構築の視点から―」http://www.abef.jp/conf/2021_archive/common/doc/program/P07.pdf

1 地方公共団体情報システム機構『月刊J-LIS』2024年9月号,78-79

2 一般社団法人行政情報システム研究所「公的機関向け課題解決ツールボックスー公的機関の取組事例集ー」https://www.gov-toolbox.jp/frameworks/nudge

3 福井市ホームページhttps://www.city.fukui.lg.jp/sisei/plan/policy/p026413.html

4 環境省ホームページhttps://www.env.go.jp/press_03344.html

5 福井県「福井県がん登録(第36期)令和元年標準集計」(令和5年3月作成)

6 厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(令和6年2月14日一部改正)

7 第34回がん検診のあり方に関する検討会「新型コロナウイルス感染症によるがん検診及びがん診療などへの 影響」(令和4年2月4日)

梅田 佳孝(うめだ よしたか)

2010年入庁、在職中の大学院(マネジメント修士)への派遣などを経て2020年4月より現職。2023年4月、福井市役所内で若手職員有志チーム「福井市ナッジ・ユニット」を結成。市政へのナッジ導入に取り組む中で培った知見を活かし、研修講師や学会報告を行う。執筆論文に「自治体におけるナッジの政策活用の現状と課題―自治体ナッジ・ユニット実態調査結果から―」がある。