1.能登半島地震で再認識した「個人に寄り添う支援」の必要性

(1)能登半島地震で進まなかった2次避難

2024年元日に生じた能登半島地震は、能登地方を中心に甚大な被害をもたらした。地震発生後は、被害の拡大を少しでも食い止めるべく、また地域を復旧させ日常生活を取り戻すべく、様々な取組が進められてきた。

中でも注目された取組の一つが「2次避難の呼びかけ」である。元来、地震などの災害が生じ、自宅で安全を確保しながら生活することが困難となった場合は、まず近隣の学校・公共施設などに避難(1次避難)する。しかし、厳しい環境下での避難生活が長期化すると「災害関連死」の発生が懸念されるため、被災地から離れた安全な地域へ避難する2次避難が推奨される。能登半島地震の被災地においても厳しい寒さや衛生環境の悪化等が問題となったため、石川県は、ときには県知事自ら、能登地域から県内外の旅館・ホテル等に避難する2次避難を度々呼びかけた。

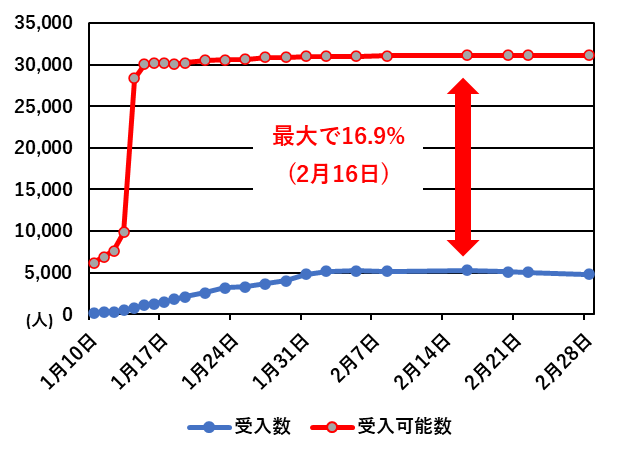

一方、2次避難は十分に実施されたとは言えない。石川県では、2次避難者の受入可能数と実際の受入数を随時公表しており、受入可能数を大きく増やしてきたが、実際の受入数が大きく伸びることはなく、利用率(受入数/受入可能数)は最高でも16.9%と、決して高いものとは言えない(図表1)。県が準備してきた2次避難先となる施設を有効に使い切ることができなかったと言える。

図表1 県が準備した2次避難先の受入可能数と実際の受入数の推移

(出典)石川県「令和6年能登半島地震による被害等の状況について」の1~2月公開分より三菱総合研究所作成

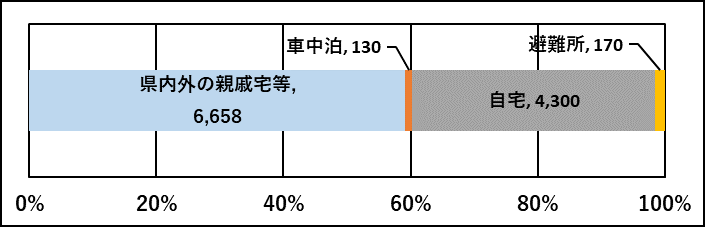

また、石川県は、避難所以外で生活する被災者向けに情報提供を行う窓口を開設しているが、避難先を「自宅」「車中泊」と回答していた人の割合は常に高く(図表2)、より安全な場所である県内外の旅館・ホテル等への2次避難という選択肢が、被災者に中々選択されなかったことが伺える。

図表2 避難所以外で生活する被災者向けに情報提供を行う窓口における避難場所の登録状況

(数字は2024年2月16日公開のデータ)

(出典)石川県「令和6年能登半島地震による被害等の状況について(第91報)」より三菱総合研究所作成

2次避難を行わない決断をした背景には、家族や自身の状況、仕事、長年住み続けた自宅や故郷への想いなど、それぞれに重大な事情があるはずであり、事情を抱えながら被災生活を送る方々の決断は尊重すべきである。一方で過酷な環境の中で「災害関連死」の発生が懸念され、実際に石川県は70名を能登半島地震の「災害関連死」と認定している(7月9日現在1)。リスクの高い環境を離れて、より安全性・快適性の高い空間に一時的に身を寄せ、将来の復興に向けて力を蓄えるという意味では、2次避難は本人の意向をくんだ上で、「個人に寄り添う形で」円滑に進むべきであった。

(2)防災~発災後の各フェーズで求められる「個人に寄り添う支援」

災害が生じたとしても、一人ひとりが決して取り残されることなく、これまでの生活を速やかに取り戻すこと、これが災害大国・日本の目指す姿である。このためには、2次避難の円滑化に限らず、若年層からシニア層や配慮が求められる方に至るまで、また防災から復旧・復興の各フェーズにおいて、「個人に寄り添う支援」のあり方を描くことが重要だ。

今回の能登半島地震でも、「個人に寄り添う支援」のヒントとなる事例がある。能登半島地震では、希望する中学生が被災地を離れ、県内の宿泊施設などで集団での2次避難生活を送った。避難先には各所から支援物資が届けられるが、中学生の身体に合わない衣類、学習レベルに合わない参考書など、個々のニーズにマッチしないものもあったという。そこで、NPO法人カタリバ2は石川県や珠洲市・輪島市と連携協定を締結し、自治体や学校を介して集団避難先などから生徒個々のニーズを聴取、一人ひとりの状況に応じた衣類・衛生用品・学用品をパーソナルボックスとして詰め込み、2次避難先などの中学生のもとに直接届けている。まさに、個々のニーズに寄り添った支援によって、少しでも被災前に近い日常を取り戻してもらう取組であると言える。こうした取組の促進に加え、取組自体の情報発信が進んでいけば、2次避難に対する抵抗感や避難先での生活の不安感を和らげることにも繋がるだろう。

また、政府レベルでも、「個人に寄り添う支援」に関する取組が進められている。2021年の災害対策基本法の改正により、自ら避難することが困難な要支援者一人ひとりが、家族や支援者・市町村等の関係者と協働しながら、災害時に必要となる支援内容を整理する「個別避難計画」の作成が努力義務とされた。また、地方公共団体が民間団体等との連携のもと、支援が求められる被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題を個別に把握し、自立・生活再建を支援する「災害ケースマネジメント」の取組も推進されている。個人の状況をそれぞれに把握した上で、アプローチのあり方を検討し災害に備える、という非常に重要な取組と言えよう。

1 石川県「令和6年能登半島地震による被害等の状況について(第144報)」

2 2001年から活動する教育NPO。

2.個人の日常生活をデータで理解することから「個人に寄り添う支援」は始まる

アプリ・デジタルサービス等のデジタル技術を駆使し、災害による一人ひとりの被害・負担を軽減する防災DXの取組が昨今進められている。この中で「個人に寄り添う支援」をどのように進めるべきだろうか。一つの方法は、個人の日常生活の特徴をデータで理解し、その特徴に即した形で、事前の防災行動に繋がるサービスの開発・提供を進めることだ。

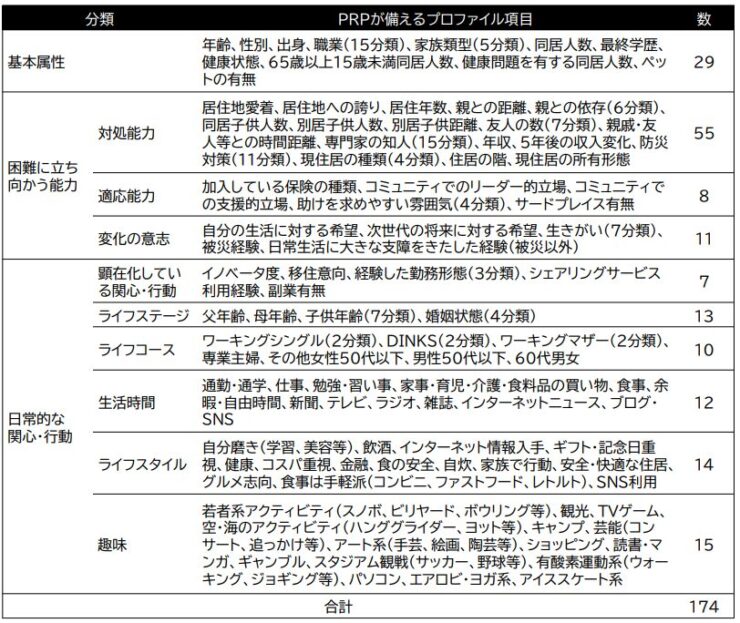

取組の一例として、当社が作成した「パーソナル・レジリエンス・プロファイル(PRP)」に基づく分析を紹介したい。当社では首都圏に住む7,000人を対象としたアンケート調査を実施し、基本属性29項目、困難に立ち向かう能力に関する74項目、日常的な関心・行動に関する71項目からなる生活者データを取得した(図表3)。

図表3 「パーソナル・レジリエンス・プロファイル(PRP)」の構成3

(出典)三菱総合研究所にて作成

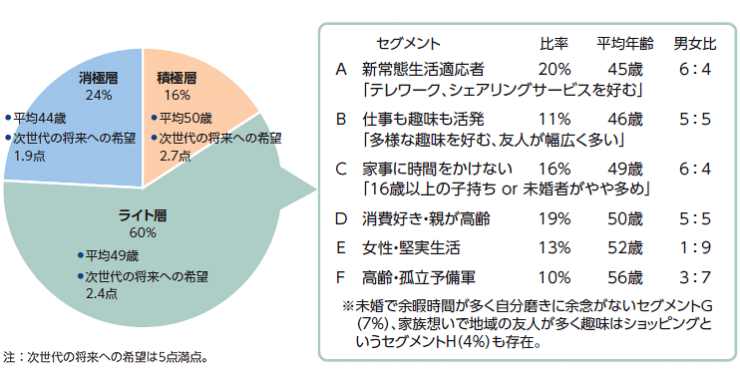

事前防災行動の実施状況についても聴取したところ、事前防災行動への関心はあるものの実際の行動に移せていない「ライト層」は全体の6割であった。また、ここで「ライト層」の生活者データに着目すると、多様な趣味を好むセグメントや、家事に時間をかけないセグメント等を抽出することができた(図表4)。個人の日常生活の特徴が把握できると、事前防災行動を自発的に進めてもらうためのヒントが得られ、例えば趣味にマッチした防災用品、災害時にも使える時短グッズ等、パーソナライズな防災サービスのアイデアを生み出すことができる。

図表4 ライト層と生活者データの関係性

※「次世代の将来への希望」は5点満点

(出典)三菱総合研究所にて作成

「パーソナル・レジリエンス・プロファイル」以外にも、技術がより進展し、移動行動や健康に関するデータ等が蓄積されていけば、地域の人々の生活の様子や懸念事項等を、より多角的かつ解像度高く把握できるようになるだろう。もちろん、個人情報の取り扱いには十分配慮されるべきであるが、デジタル庁が掲げる「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」の実現に近づくことができるのではないか。

3 なお、本稿で掲載の「パーソナル・レジリエンス・プロファイル」は2023年に作成したものである。

現在、項目の精緻化・バージョンアップを実施している。

3.「個人に寄り添う」情報の提示は、信頼性やデータ提供意志を与える

一方、「個人に寄り添う支援」を進めたとして、支援を受け止める側の個人の意向はどうであろうか。例えば、「個人に寄り添う」情報の提示を行うと、信頼性や評価を感じてもらえるものなのだろうか。

ここで、本年6月に当社が実施したWEBアンケート調査の結果をご紹介したい。

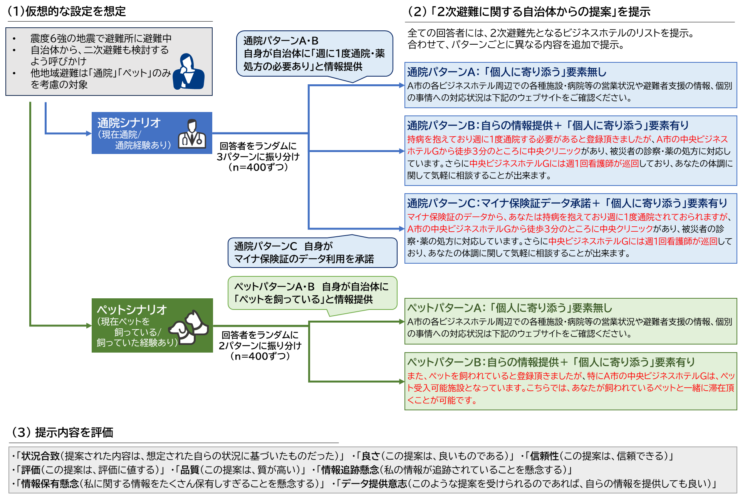

本アンケートでは、1都6県に居住し「現在持病のため通院している/通院経験がある(以下、「通院シナリオ」)」「現在ペットを飼っている/飼っていた経験がある(以下、「ペットシナリオ」)」人を対象とし、以下の手順で調査を実施した(全体の構造は図表5を参照)。

図表5 「個人に寄り添う」情報提示効果に関する調査方法

(出典)三菱総合研究所にて作成

(1)回答者は、仮想的に設定した以下の状況を想定

●現住地が震度6強の地震に見舞われ、自身は被災者として避難所に避難している。電気・ガス等のインフラの復旧には数ヶ月掛かるため、現住自治体からは「2次避難も検討してほしい」と呼びかけられている。

●実際に他地域に避難するかどうかを決める際には、同居する家族や仕事・学校の状況等様々な要素を考慮するが、「通院シナリオ」は「持病があり週に1度通院し薬を処方してもらう必要がある」、「ペットシナリオ」は「ペットを飼っている」ことのみを考慮の対象とする。

(2)上記の想定を前提とし、回答者に「2次避難に関する自治体からの提案」を提示

●全ての回答者には、2次避難先となるビジネスホテルのリストを提示。

●加えて、「通院シナリオ」の回答者は3パターンいずれかに、「ペットシナリオ」の回答者は2パターンいずれかにランダムで振り分け、パターンごとに異なる内容を追加で提示。(1人1パターンのみ)

【通院シナリオ】

▶通院パターンA 「個人に寄り添う」要素無し:

自治体はLINE(ライン)で被災者の状況を情報収集する取組を開始しており、自身も氏名・生年月日等や「持病があり週に1度通院し薬を処方してもらう必要がある」ことを登録。ただし、自治体からは登録情報に即した情報提供は行わず、各種情報が掲載されたウェブサイトを案内。

▶通院パターンB 自らの情報提供+「個人に寄り添う」要素有り:

Aと同様に、自治体宛にLINEで氏名・生年月日等や「持病があり週に1度通院し薬を処方してもらう必要がある」ことを登録。これを受け、自治体から通院・処方に対応したビジネスホテルを提示。

▶通院パターンC マイナ保険証データ承諾+「個人に寄り添う」要素有り:

自身がマイナ保険証を所持している。自治体はLINE(ライン)で被災者の状況を情報収集する取組を開始しており、氏名・生年月日等に加え、マイナ保険証のデータ連携を行うことを承諾。これを受け、マイナ保険証のデータをもとに、通院・処方に対応したビジネスホテルを提示。

【ペットシナリオ】

●ペットパターンA 「個人に寄り添う」要素無し:

自治体向けの情報提供で氏名・生年月日に加え、「ペットを飼っている」ことを登録したが、ペットを飼っている状況に即した情報提供は行わず、各種情報が掲載されたウェブサイトを案内。

●ペットパターンB 自らの情報提供+「個人に寄り添う」要素有り:

Aと同様に、「ペットを飼っている」ことを登録。これを受け、ペット受入に対応したビジネスホテルを提示。

(3)提示内容を評価

提示内容に関する評価項目はマーケティング分野での既往研究4を参考とし、「状況合致」「良さ」「信頼性」「評価」「品質」「追跡懸念」「保有懸念」「データ提供意志」の8項目を5段階尺度で設定した。

なお、パターンによって提示内容に対する評価に差があるのか検証するため、カイ2乗検定を実施した(有意水準は5%とした)。

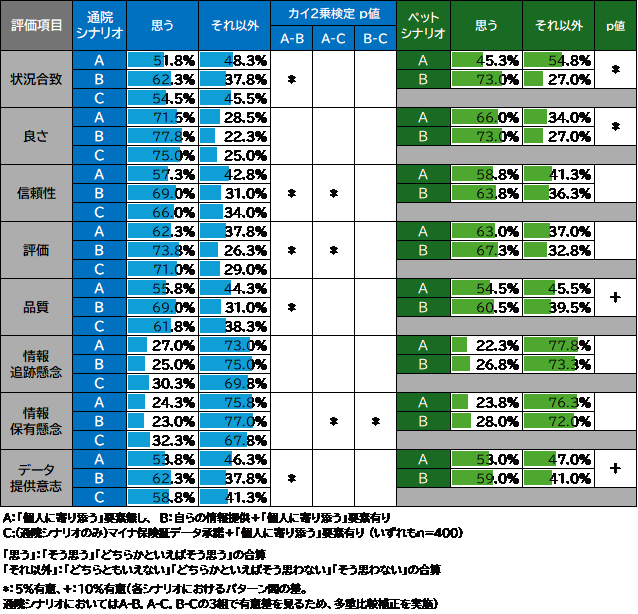

各パターンでの提示内容に対する評価の結果は図表6の通りであり、「p値」の列で「*」と記載されていればパターン間での評価に差異があったと統計的に評価できる。

図表6 「個人に寄り添う」情報提示効果の結果

(出典)三菱総合研究所にて作成

通院の場合、「個人に寄り添う」要素が有る情報提示(通院パターンB・C)となることで、「個人に寄り添う」要素の無い提案(通院パターンA)と比較して「信頼性」「評価」が高い結果となった。また、「自らの情報提供に基づき個人に寄り添う要素が有る提案」(通院パターンB)の場合は、提案の「状況合致」「品質」「データの提供意志」についても高い結果となっている。

一方、「マイナ保険証データ承諾に基づき個人に寄り添う要素が有る提案」(通院パターンC)の場合は、他パターンに比べて「情報保有懸念」が高くなっている。

ペットの場合も、「個人に寄り添う」要素が有る提案(ペットパターンB)となることで、「個人に寄り添う」要素の無い提案(通院パターンA)と比べ、「状況合致」「良さ」が高い結果となっている。

もちろん、今回のアンケート調査は仮想的な設定であり、実際の災害現場とは状況が異なる。また、通院・ペットとは異なるテーマで情報を提示した場合に同様の評価が得られるのかは、今後更なる調査が必要である。しかし、「個人に寄り添う」情報の提示は信頼性や評価・データ提供意志を高く感じてもらえると示された本調査の結果は、今後の防災のあり方に重要な点を投げかけていると言えるのではないか。

4 千葉 貴宏, サービスにおけるオススメのパーソナライゼーションに対する消費者の評価, マーケティングジャーナル, 2020-2021, 40巻, 1号, p.19-30

4.「防災DX版フェーズフリー」により「個人に寄り添う支援」の実現を

平時にも有事にも役立つように身の回りのモノやサービスをデザインする考えを「フェーズフリー」と呼ぶ5。防災用品をしっかり準備していても、押入れや倉庫の奥底にしまわれているだけでは、いざというときにそれを上手く使うことはできない。一方、有事でも役立つがいつもの生活でも使いやすいモノやサービスであれば、一般の防災用品よりも気軽に準備することができ、いざというときにも円滑に運用できる。

防災DXにもこの「フェーズフリー」の概念を取り入れられ、平時で利用されるアプリケーションや蓄積されたデータが、有事においてもスムーズに活用される「防災DX版フェーズフリー」の実現を目指すべきだ。パーソナル・レジリエンス・プロファイルのような形で、個人の日常生活に関する状況をデータとして理解できるようにし、事前の防災行動・発災後・復旧・復興といった各フェーズでそのデータを活用した施策を打つことで、「個人に寄り添う支援」の充実に繋がるだろう。

この際、重要となるのは、個人がデータを快く提供できるような信頼感を醸成することである。前章で紹介したアンケート調査では、「個人に寄り添う」情報の提示に対しては、「信頼性」や「データの提供意志」が高かった。データを提供すれば良い施策・サービスが受けられる、ということをしっかり示すことは重要であると言える。一方、マイナ保険証が普及することによる意義の一つとして、平時の医療に関する個人データを有事でも活用できる点が挙げられるが、アンケート調査ではマイナ保険証を活用するパターンで「データ保有懸念」が高く出ている。マイナンバーカード・マイナ保険証に対する信頼性を高めるための施策をより進める必要があり、例えば「災害時に個人の状況把握やサポートに活用できる」のように、データの活用イメージをあらかじめ示すことが有効ではないか。

また、日常的に地域住民の生活に接する行政と、地域の特徴や課題をアイデアに変える力を持つ民間による、官民共創も重要であると考える。特に、個々の地域での官民共創においては、官民が目的意識を共有し、地域住民を巻き込んだ実証によりサービスを育て上げ、事業を自走可能なものにしていくことが必要だ。このため、民間企業は、しっかりと地域住民や自治体の目線に立ちながら検討を進めることが求められる。また、「ライト層」も含めた多様な地域住民の巻き込みや、平時にも活用できるサービスの開発を進める観点から、自治体は、防災・危機管理に従事するセクションでの検討で閉じることなく、市民の日常生活を広く考える企画政策系や福祉・まちづくり系、デジタル政策関連部署など、様々なセクションが協働できると良い。災害が頻発する我が国において、一人ひとりが取り残されることなく、いきいきと暮らし続けられる地域社会を築くこと、この実現に向けて、官民のあらゆるプレーヤーによる共創を進めていくべきだ。

5 一般社団法人フェーズフリー協会,

https://phasefree.or.jp/phasefree.html

山﨑 大夢(やまざき ひろむ)

東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程修了。2017年に(株)三菱総合研究所に入社。持続可能な都市・地域の実現に向けた計画・戦略策定、先端技術の地域実装検討(スマートシティ検討)、防災DX・防災計画策定等を専門。近年は、レジリエントな社会の実現をテーマとした自社での研究提言活動や、能登半島地震での災害対応業務の検証等にも取り組む。