1.DXにおけるサービスデザイン

IPAが発行しているDX白書では、具体的なDX推進の手法としてデザイン思考やアジャイルアプローチが紹介されている。DX白書にあるデザイン思考やアジャイルアプローチはサービスデザインと親和性が高い。サービスデザインでは、これらの手法を活かして顧客体験を包括的に設計する考え方が重視される。

DX白書 2023

https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/dx-2023.html

サービスデザインとは以下のようにまとめられる:

「サービスデザインは、組織がそのサービスを顧客の視点からとらえるのに役立つ。それはシームレスで質の高いサービスエクスペリエンスの創出を目指して、顧客ニーズと企業ニーズのバランスがうまくとれたサービスをデザインするためのアプローチだ。その根幹にあるのはデザイン思考であり、クリエイティブで人間中心のプロセスを通じてサービスを向上させ、新たなサービスのデザインに取り組む。顧客とサービスを提供する側の双方を関与させるコラボレーティブな手法によって、サービスデザインは組織が自らのサービス全体を正しく認識し、ホリスティック(全体的)で有意義な改善を可能にするのに一役買う」

────(多くの支持を得ている)メーガン・エリン・ミラーによるまとめ(出典:THIS IS SERVICE DESIGN DOING, Marc Stickdorn, Jakob Schneider, Markus Edgar Hormess, Adam Lawrence)

世界中の行政の現場で、サービスデザインアプローチが取り入れられ始めている。

昨年(2024年)に開催されたサービスデザイングローバルカンファレンス(SDGC)は、フィンランドのヘルシンキを開催都市として実施された。基調講演ではヘルシンキ市役所のチーフデザインオフィサーが登壇し、同市におけるサービスデザイン推進の成果が披露されている。

もともとサービスデザインは、民間企業の事業開発だけでなく、行政分野でも活用されてきた。最近では行政分野でのサービスデザインに特化したカンファレンスなども開催されている。

SD in Gov

https://govservicedesign.net

サービスデザインには、トップダウンで行う大型のプロジェクトや、ボトムアップで現場の業務に適応するアプローチがある。今回は現場発のボトムアップ型のアプローチを紹介していこう。

2.厄介な問題とアブダクションアプローチ

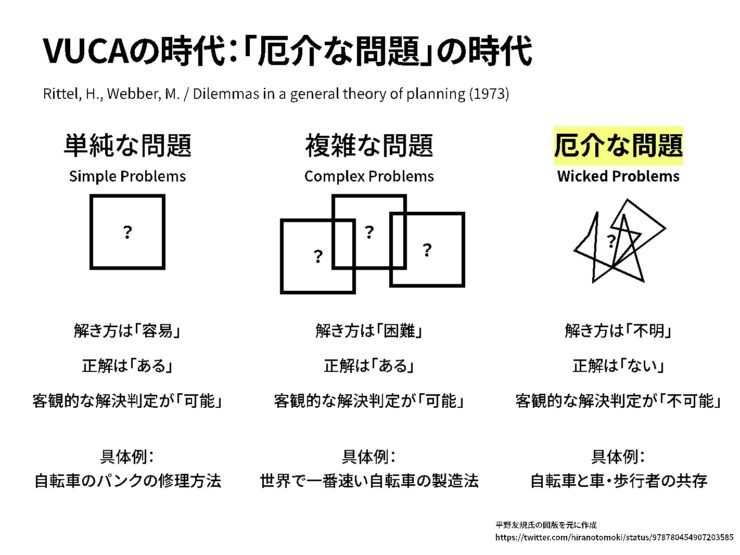

行政が扱う問題は、その影響範囲や社会システム全体との関係性から年々「厄介な問題」化していると言える。「厄介な問題(Wicked Problems)」とはリッテルとウェーバーが1973年の論文において提唱した、従来の問題に対するこれから社会が直面する問題の種別のことを指す。端的に言えば、厄介な問題とはその解き方がわからないだけでなく、そもそも正解が存在せず、解決したように見えても、客観的に解決の判定がそもそもできないようなものを指す。具体的には、地方経済のあり方や、教育行政の方針策、交通インフラの整備など関わる要素が多く、なかなか判断がしづらいような問題を指す。20世紀の時代からこういった問題はもちろん存在していたが、産業の発展や経済の進行といった全体的に登り基調の経済の中で、とりあえず経済規模が拡大するということで問題はかき消されていた。

図:厄介な問題

出典:平野友規氏の図版をもとに著者作成

https://twitter.com/hiranotomoki/status/978780454907203585

それが現在縮小均衡を考えていかねばならない社会で、複数のステークホルダーの利害調整を行いながら、全体としては人々のウェルビーイングを向上させなければならないという状況の中で、改めてこの厄介な問題というキーワードが注目されるようになっている。

先に述べた通り、厄介な問題は以前から存在していたが、特に行政分野においては、県や市区町村の大方針の中でこの厄介な問題に対しての姿勢が表明され、現場ではそれをもとに施策の遂行が行われるという構造があった。しかし現在自治体の方針は抽象的な大方針にとどまるものになっており、それぞれの現場において、この厄介な問題に対処していかなければいけない状況を迎えている。これが現場においてサービスデザインの推進が求められる実は大きな理由になっている。

どうして厄介な問題にデザインアプローチが有効なのだろうか。それはデザインが小さな試行錯誤を繰り返しながらプロセスを進めていくという性質を持っているからである。

デザインのアプローチの推進においては、最初から解決策の設計図を描きそれを作っていくのではなく、まずは小さな施策を行い、それをもとに次のアプローチを構築していくという漸進的な進め方が取られる。この小さな施策は習作とも言えるようなもので、この施策をもとに次のアプローチを企画する。ここで重要なのは、予定調和的に先まで決めてしまうのではなく、この小さな施策から洞察を得、そこから新しい仮説を導き出すことである。

この実際の施策から洞察を得る思考法はアブダクションと呼ばれる。

アブダクションとは、哲学者のチャールズ・パースが提唱した演繹・帰納に続く第3の思考法と呼ばれているもので、実は一般的にもデザインだけでなく、科学の発見や日常の思考等の中でもよく見られている。

厄介な問題は、その問題の性格上、従来の仮説や成功体験に基づいて施策を作ることができない。教育政策といった大きな問題に限らず、例えば生成AIをどのように活用していくかといったような具体的な問題においても、これまでの事例や理論を用いることはできない。そういった時は小さな施策を実行し、そこからその施策の是非だけでなく、新しい仮説を導出し、それに基づいて次の施策を企画していくということが重要となる。

さらにこれからの社会においての厄介な問題は、地域性と大きく関わってくる。つまり海外を含めた他の自治体などで行われた施策をそのまま自分の地域で再現しようとしても状況が大きく異なるため、参考程度にしか役立てられないことが多い。

このため、いかに低コストで迅速に小さな施策を実行し、そこから示唆を得ていくかということが現場では求められるようになる。

3.オズの魔法使いとアブダクション

小さな施策以前の実験として、デザインの分野で実践されてきたアプローチを紹介しよう。それはオズの魔法使いと言われる手法である。

童話のオズの魔法使いをご存知だろうか。お話の中でオズの魔法使いは実はハリボテで、その正体は老人であった。この話にならって、オズの魔法使いアプローチでは、システムなどを実際には作り込まず、裏に人が入ってシステムが実際に振る舞うようなそぶりを演じる。つまり一種のごっこ遊びのようなことを行うのである。つまり、行動や体験を“擬似的に”再現してみることで、新しい気づきを得るアプローチと言える。

ポイントはシステム側だけでなく体験するユーザ側(市民側)も実際のシステムがあるように振る舞ってみることにある。システムの開発には、時間もコストもかかるが、それが果たしてユーザ側にどういった感覚をもたらすのかについては実際に使ってみないとわからない。コストをかけて開発したものでも、実はユーザには大した恩恵が感じられないかもしれない。あるいはあまりコストはかけず、ちょっとした工夫で実現されたものでも、ユーザから見ると大変喜ばれるものになることも多い。これを実験するためにオズの魔法使いアプローチが用いられる。

例えば生成AIを用いた対話型のQ&Aシステムを企画したとしよう。実際にシステム開発を行う前にベータテストとして裏に人が入ってAIのふりをして対応をしてみる(もちろん実際のシステムで嘘をつく必要はないので、サイト等でもAIが返答すると記述する必要はない)。これによって、実際にこういったシステムができた場合に、果たしてユーザはどういった質問をしてくるのかということについて観察を行うことができる。

それはひょっとしたら同じような質問ばかりが行われるのかもしれないし、あるいは行政に対して苦情やコメント等が寄せられるのかもしれない。

前者であれば、何もAIチャットに頼らずとも繰り返される同じような質問について、サイトのトップであったり、カテゴリのトップであったりで、わかりやすく解説を行うということが有効になる。あるいは施策の打ち出し方自体に課題があると捉え、そもそものコミュニケーションを考え直すということが有効かもしれない。

後者であれば、それはAIチャットによって解決するような問題ではなく、市民からの意見の受け入れ窓口をよりオープンにしていくということが求められるのかもしれない。

いずれにせよ、こういった小さな実験によって観察されたことから、新しい仮説を導き出し、それに基づいて企画していくということがアブダクションの思考と言える。もちろんこの結果としてAIチャットの必要性が理解できたのであれば、本開発に取り組むことが有効となる。

このオズの魔法使いという手法は、デザイン分野の中では確立された手法であり、その有効性は高く評価されている。

4.アブダクションアプローチによって見えること:ビジョン

前節でオズの魔法使いによるアブダクションについて紹介をした。実際にどういった洞察が得られるかは、もちろん小さな施策の実施の状況にもよるだろうし、何よりその自治体なりの組織の状況にもよるだろう。組織で得られた洞察は、その組織ならではのものであり、尊重すべきものである。そして何よりそうやって得られた洞察こそが、その組織にとっての新しい未来への可能性であり、ビジョンと言えるものなのである。

ビジョンと言うと、どうしても絵空事的なものであったり、大それたものであったりしなければならないと思いがちであるが、実際にはビジョンとは当事者が確信を持って語ることができる未来像だと言える。

地域や自治体、住民の置かれている状況。そこに対して小さな施策によって感じられた未来への確かな確信、それこそがビジョンなのである。確信自体がそこまで確かでなく、かすかな確信であったとしても、一般論よりは具体的なものであり、その確信は十分検討に値するだろう。

逆に言えば、こういった施策の実験に基づかないビジョンは何ら確信が持てないものであり、脆弱なビジョンであると言わざるを得ない。

さらに、ビジョン策定は「実際の行動や成果を評価する軸」にもなる。ビジョンは定義するだけでなく、「そのビジョンに合致するかどうか」を判断基準として施策を選択・評価し、不要なものを除外することができる。こうした“ガイドラインとしての役割”もビジョンは持つことができる。

5.現場ビジョンと全体ビジョンの接続

次に必要になってくるのがこうやって生み出されていくボトムアップ型の現場のビジョンと組織全体のビジョンとの接続である。

現場ビジョンは有効であったとしても、その射程が短かったり、あるいは規模が小さかったりするであろう。しかしそういったビジョンを集めていくことで、組織全体で果たしてどういった将来像を描けばいいのかが見えてくるようになる。つまり、ボトムアップ型の現場ビジョンというものを集合させ、それらを包括して語ることのできる未来像を組織全体のビジョンとして描くということが最も有効であると言える。

単純に現場ビジョンをつなぎ合わせていくだけでは冗長な全体ビジョンになってしまうであろう。それらを抽象化しながらも現場ビジョンのニュアンスを失わないように全体の方向性を指し示すことが全体ビジョンの重要な役割となる。ここにおいては、専門的なコピーライティングや概念化のノウハウが必要になってくる可能性がある。

大きく誤解されているが、コピーライティングとは決していい感じのキャッチフレーズを作る仕事ではない。コピーライティングにおいてはそのコピー(文言)が表している(概念コンセプト)が何であるかを探索することが一番大きな仕事となる。そしてそのコンセプトを必要にして、十分な文言の形で表現をすることが最終的なアウトプットとなる。つまり、コピーライティングにおいては、コンセプト探索が重要な仕事となるのである。

ビジョンの文言(ビジョンステートメント)の開発においては、ボトムアップのビジョンを集約した上で、組織の大方針を取り込み、それらを一つのコンセプトとして集約し、コピーとしていくという手続きとなる。

ここでは、ビジョン策定のアプローチについて詳しく述べることができないが、参考までに筆者の経営するコンセントで実践をしたビジョン策定プロジェクトの事例を紹介する:

東京大学未来ビジョン研究センター 産・学・公の共創を支えるビジョン策定

https://www.concentinc.jp/works/tokyo_university_vision_202307/

このプロジェクトでは、主幹となる東京大学が民間企業や自治体市民と一緒に現状の課題の棚卸しを行い、そこから一緒に未来のストーリーを紡いでいくことで新しいビジョンの構築を行った。実践においては特に現状の課題の共有を丁寧に行うことで、お互いが何をしたいと思っているかということを理解しやすくした。この課題共有の場においては、文書化された課題ではなく対話をすることが重要となる。異なった立場のステークホルダーは、会話をすることでその内容だけでなく、どういった話し方をするかといったところまで受け取ることができる。このことは相互理解においては重要なファクターとなる。

6.ビジョンマネジメントという考え方

ここまで述べてきた組織におけるビジョンというものの扱い方について整理をしよう。

一般的にはビジョンというものは、以下のような4つのステップで取り扱うことになる。

1.定義:ビジョンの定義

2.共有:ビジョンの共有

3.実行:ビジョンに基づく実践

4.更新:ビジョンのアップデート

官庁や自治体などの組織におけるビジョンについての考え方は、基本的には上記のサイクル(ライフサイクル)に基づくものとなる。

今回紹介したボトムアップ型のビジョンも、基本的には同じ構造となるが、上記の1の前提として各部門のビジョンの策定を行い、それらを集約した上で、組織全体の方針を定めてビジョンの定義を行うという形になる。つまり現場ビジョンと全体ビジョンは包含関係となると考えれば良い。

このステップはビジョンマネジメントと呼べるものであり、自律分散的な動きが求められるこれからの組織においてはこのビジョンマネジメントプロセスを、いかに適切に遂行するかが、組織の求心力と一貫した施策実行のためには重要となる。

また、これらの小さな施策の実験を定期的に共有し合うような場を設けたり、そこから良いアイデアをすぐに実験してみるような枠組みを設けたりすることも有効となる。せっかくアイデアを出してもそこで止まってしまったり、手続きを行うことが障害となったりして、実行に結びつかないといった課題は、こういった施策によって解消される。

そしてさらに本記事で述べたように、このビジョンにおいては、小さな施策の実行をもとにした洞察=アブダクションの思考が肝となるものであり、それらを積み重ねていくことで、組織においては独自性と有効性を兼ね備えたビジョンというものが生まれていくことになる。

優れたビジョンは魅力的であり、行政組織内だけでなく、地域全体に対しての吸引力となる。そのビジョンは小さな施策の積み重ねから生み出されていく。こういったアプローチが一般化していくことが、さらに求められるだろう。

長谷川 敦士(はせがわ あつし)

2002年に株式会社コンセントを設立。企業ウェブサイトの設計やサービス開発などを通じ、デザインの社会活用や可能性の探索とともに、企業や行政でのデザイン教育の研究と実践を行う。2019年から武蔵野美術大学造形構想学部教授を兼任。経済産業省/IPA「DX推進スキル標準」策定検討ワーキンググループ(デザイナー)主査をはじめ各種委員等を務める。Service Design Network日本支部共同代表、NPO法人 人間中心設計推進機構副理事長、一般社団法人ダークパターン対策協会理事。著書、監訳など多数。