1.はじめに

2024年1月1日16時6分に発生した能登半島地震は、石川県内で最大震度7を観測し、同県をはじめとして甚大な被害をもたらした。人や家屋の被害はもとより、道路や鉄道、水道、電気、ガス、通信など社会インフラも大きな打撃を受け、いまだ復旧・復興が急がれている状態にある。

自然災害は世界中で発生しているが、日本は地震の頻発が特徴となってきた。しかし、近年は地震に加えて、台風や豪雨など気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化が問題となっている1。自然災害への対策の重要度が増すなかで、災害の種類を問わず、被災地におけるITボランティアの活動が存在感を高めている。避難所や被災状況の把握、避難者のニーズ管理、ボランティアの受付・登録管理等を行う情報システムを短時間で構築し、現地スタッフにITツールの使い方を指導するのが、その主な役割である。

連載12回目の今回は、サイボウズ株式会社災害支援チームリーダーの柴田哲史さんに、能登半島地震の被災地での活動とこれまでの災害支援の経緯を伺った。柴田さんは2011年3月の東日本大震災以降ほぼ全ての災害被災地に入って活動してきた、災害IT支援の第一人者である。また、柴田さんと共に被災地の支援活動を続け、地元の福島県いわき市が水害被害を受けた時には発災直後から効果的なIT活用を実現させた、いわき市社会福祉協議会事務局長の篠原洋貴さんにも取材した。本稿では、この二人の経験と知見を通じて、災害時における人間中心の情報システムについて考察したい。

2.能登半島地震の災害IT支援

2-1 発災直後は自衛隊と協力

能登半島地震の発災から二日後の2024年1月3日、柴田哲史さんは自見英子・内閣府特命担当大臣から「石川県庁へ行ってほしい」という依頼の電話を受けた。自見大臣と面識を得たのは2020年、新型コロナ感染対策でIT支援を行ったのがきっかけだったという。柴田さんは、クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」で新型コロナウイルスの集団感染が発生した際に神奈川県の現地対策本部に出向き、感染者の入院先等の情報をサイボウズのノーコードツール「kintone(キントーン)」で管理するシステムを開発支援した。当時、厚生労働政務官だった自見大臣は使い方の説明を受けるなど、その時のIT活用に注目していたのである。

写真1 柴田哲史・サイボウズ株式会社災害支援チームリーダー

(出典)サイボウズ提供

柴田さんは1月4日、西垣淳子・石川県副知事のITサポートとして県庁に入った。最初に取り組んだのは、避難所や孤立集落を正確に把握し、その情報を見える化することだった。過去の災害被災地での実績をもつ、地図上で被災者のニーズをプロットする「ニーズ管理システム」を若干カスタマイズすればそのまま利用できると判断した。また、「自衛隊と共同でこのシステムを運用するのがよいと考えた。それを提案したら、ITに強い隊長がとても協力的でこの仕組みでいこうと決断し、自衛隊との連携システムを構築することができた」と話す。

最初の目的は孤立集落と自主避難所の発見だった。タブレットに所定のアプリをインストールし、それを持参した自衛隊員が被災の現地に入った。孤立集落や自主避難所を発見すると、不足物資の情報をタブレットに入力し、翌日には自衛隊がヘリコプターに積んで現地に運んだ。物資を届けた後の空いたヘリコプターに病人やけが人を乗せて小松基地に輸送した。この繰り返しが最初の1週間続いたという。

「ソフトバンクが1月6日に30台のデバイス(iPhone10台とiPad mini20台)を届けてくれた。半日がかりでセッティングを行い、夜には自衛隊員にレクチャーをした。翌7日には隊員がそれを持って現場に入った。その後、自衛隊は1,000人単位で増えていき、現場の情報を吸い上げて、それを本部で活用する仕組みができていった。ITに詳しい隊長がいたからこそ奇跡的な連携ができたのだと思う。このシステムを使うことで、自衛隊と石川県の災害対策本部との情報共有もうまくできるようになった」(柴田さん)

通常は自衛隊が外部のシステムを使用することはほとんどないが、このシステムはシンプルで操作が楽だったので、写真も含めて情報の入力がスムーズに進み、約660か所の避難所を赤い丸で表示して自衛隊と県本部で情報が共有された。こうして避難所の場所と人数の把握は1週間程度でほぼ完了させることができた。

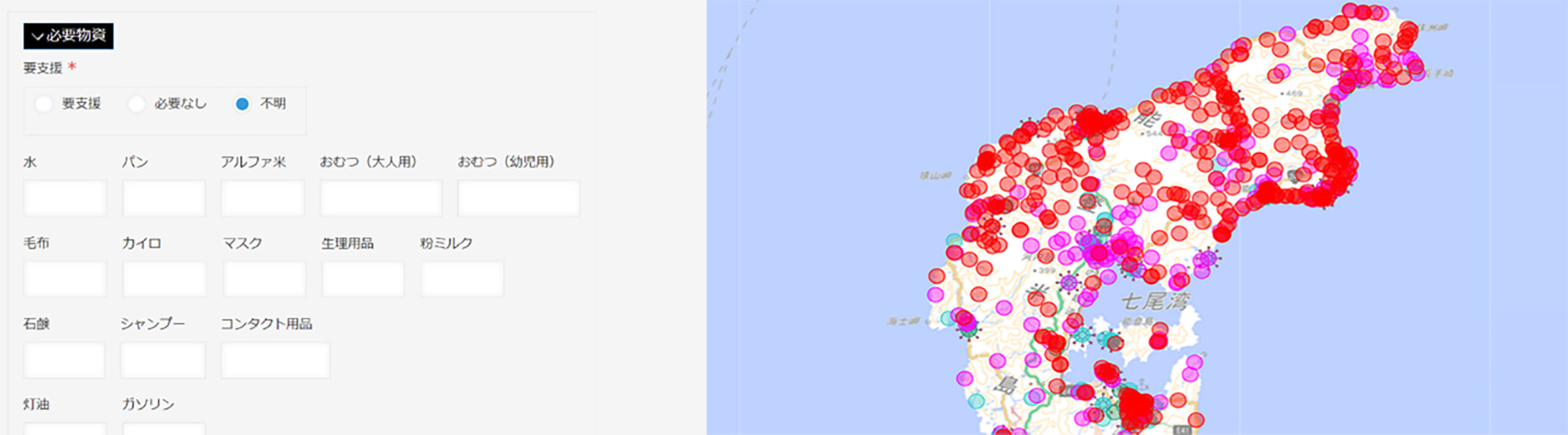

写真2 能登地震被災地での自衛隊のIT活用。隊員が入力するタブレット入力画面(左)、避難所がプロットされた地図(右)

(出典)サイボウズ提供

2-2 他システムとのデータ連携が課題

能登半島地震に限らず、発災直後は情報が錯そうして日々変更が生じる。また、データが重複したり、正確性に問題があったりと、平常時とは異なる問題が数多く発生する。データの確認作業と並んで、他システムとのデータ連携も大きな課題となる。

石川県では総合防災情報システム「EYE-BOUSAI」を使用している。そこで、自衛隊がkintoneで収集したデータと、災害派遣医療チーム(DMAT)の「D24H」システムに収集されたデータ、さらに各市町が収集して紙に記録した避難所情報をEYE-BOUSAIに統合する作業が必要となった2。本来、市町の職員が避難所の場所や人数を入力するのが理想的だが、それが機能不全に陥ったため、自衛隊やDMATが入力したデータを県が把握しようという戦略に切替わったという経緯がある。他にも不足物資については配送システムとのデータ連携が必要となるなど、データ連携には多くの労力と時間が費やされた。

柴田さんは、避難所の場所がわからないといった発災直後の緊急課題を解決した後、外部から被災地に入る介護士の派遣状況を管理するシステムの開発・運用に取り組んだ。2月に入ると、奥能登からの避難者が滞在する避難所とくに1.5次避難所で介護が必要な避難者が増えていった。もともと2次避難所へ移動する予定で1.5次避難所に来るのだが、体調を崩して移動できなくなってしまい、1.5次避難所があたかも介護施設のような状態になったという。食事や排せつで介助を必要とする避難者が増え、介護士に入ってもらわなければ災害関連死の増加が懸念された。厚生労働省と石川県は共同で介護チームの派遣に力を注ぐようになった。

柴田さんは派遣登録アプリを開発し、介護士の派遣調整の状況を見える化した。それまでは、派遣者のシフト表をエクセルで作成したりしていたが、厚生労働省と石川県で各担当者がエクセルを更新してメールで共有していたため、日程変更やキャンセルなどの追加編集が行われると、どれが最新版で正確なのかを把握するために相当の時間を要していた。それをkintoneで一元化し共同編集できるようにし、1月下旬には運用を開始した。

自衛隊が操作するタブレットも、外部スタッフを受け入れるためのシステムも、シンプルな仕組みで簡単に操作できる。柴田さんは「がんばってたくさんの機能を入れても結局は使われなくなってしまう。現場から出る要求の半分くらいに絞って本当に必要なものだけを実装する。災害現場ではスタッフがどんどん入れ替わるので、すぐに使えるシンプルな仕組みをつくることが大原則だ」と強調する。

3. 災害支援パッケージの確立

3-1 全国各地での経験をパッケージ化

そもそも柴田さんが災害時のITボランティアを始めたのは、2011年3月11日の東日本大震災の直後だった。東京・調布市の味の素スタジアムが福島県からの避難者を受け入れる施設として指定され、そこで活動していた社会福祉協議会の知人から「問い合わせの電話が多くて困っている」と相談が寄せられたのがきっかけになった。マイクロソフト退職後に自らの会社をハワイで起ち上げて、日本向けのソフトウエアの設計・開発のビジネスを行っていたが、これを機に災害時のIT支援を日本ベースで行うことを決めたという。

避難所となった味の素スタジアムに出向き、まず施設の状況を情報発信するホームページを作成した。すると、問い合わせの電話が大幅に減り、職員は本来の業務を進められるようになった。柴田さんは、この避難所に2か月間通い、応募者が約3,000人に及んだボランティアの登録システムや、必要な個数を大幅に上回る事態が発生しないように工夫した物資調達システムなどを開発した。この時の状況がNHKで放映され、災害時のIT支援ボランティアとして他地域からも声がかかるようになったという。

2013年の伊豆大島の土砂災害でも1か月ほど現地で活動し、ホームページの作成に加えて、普及し始めたフェイスブックの活用も開始した。2014年から2019年までは災害ボランティアセンターの運営を支援している団体「支援P」のIT班メンバーとして活動している。同団体は、企業・社会福祉協議会・NPO・共同募金会が設立したネットワーク組織で、被災地での災害ボランティア活動を支援している。2014年は、群馬と広島、2015年は茨城、2016年は熊本、北海道、岩手、2017年は福岡、大分、秋田、2018年は広島、北海道、2019年は千葉、長野、2020年は福岡、熊本、2021年は宮城、新潟、静岡、2023年は石川、静岡、茨城、福岡、埼玉、秋田、福島、そして2024年の石川と、ほぼ全ての被災地に現地入りした。

サイボウズに入社したのは2015年。同社は社員の副業を認めているので、災害時には被災地へ行くという約束をして入社した。「サイボウズの災害支援プログラム」を創設したのは2020年。被災地へのクラウドサービスの無償提供や情報共有システムの構築・運営支援に取り組んでいる。同プログラムは「ライセンス」「チーム」「パートナー」が3本柱となっている。ライセンスについては、災害の復旧・復興に関わる団体を対象に、災害時・平時にかかわらずサイボウズの全てのクラウドサービスを半年間無償提供している。能登半島地震の被災地では20団体がこのサービスを活用した。社員で構成されるチームは約40人がテンポラリーでサポートする体制を整えた。現地に入るのは柴田さんともう一人くらいで、大半はデータ入力などのリモート支援部隊となる。協力パートナーは約20社でサイボウズと連携してサービスを提供している。能登でも10社が相談や支援を行い、さまざまなサービスを無償提供した。

このようなパッケージがほぼ完成したのは、2021年の静岡県熱海市で発生した土砂災害の頃で、それ以降の災害の被災地で活用している。2022年8月の新潟県関川村災害では、災害ボランティアセンターで住民の被災状況や困りごとの相談内容を紙に書いてニーズ管理を行っていたが、それをシステム化した。また、浸水被害を受けた高田地区の約80戸、湯沢地区の約14戸など1戸ずつのニーズを地図上に表示して見える化した3。2023年の秋田県、福島県いわき市でさらに改良され、現在で47都道府県の社会福祉協議会のうち24の地域で同パッケージが採用されている。

3-2 トルコ地震と広島G7サミット

2023年は支援活動が急増した。国内の災害に加えて、2月6日に発生したトルコ地震でも、kintoneで被災状況を見える化した。倒壊した建物など被災都市の情報を整理して、それを地図にマッピングして見える化した。また、現地の通信状況など公開情報やニュースからも情報を収集し、被災データと重ね合わせて状況を分析できるようにした。この経験を活かし、2026年からは海外での活動を本格化させる方針である。

写真3 トルコ地震に対する緊急支援(動画)https://youtu.be/VCXdof4JRrU

(提供)サイボウズ提供

2023年5月19日~21日には、グランドプリンスホテル広島で「G7広島サミット」が開催され、DMATをはじめとする医療系スタッフと連携しつつ、医療本部約400人の活動を支援した。同本部は、各国首脳とその関係者に対する安全で迅速な医療の提供を使命とする。そのために、各拠点に配置された医療班からの情報をモニタリングしながら、新型コロナや自然災害、テロを含む緊急時には関係機関と連携して対応する体制を整えた。

医療本部ポータル画面はパソコン、タブレット、スマホのどのデバイスからもデータを閲覧したり入力したりすることができるようにした。各5人で60班あり、各班リーダーが活動状況を報告し、構成メンバーに変更あれば各班で更新する仕組みにした。

ポータルの「VIP対応医療機関」のスペースでは、各機関の責任者に、随時受入状況を報告してもらい、本部はその情報をもとに緊急時の調整を実施する。医療機関は5施設程度で医療機関の基本情報に変更が生じた時は各医療機関で更新するようにした。「医療対策本部」のスペースでは、各国首脳および関係者の状況を把握し、緊急時に迅速な医療を提供するため、各国首脳の現状やヘリコプターの運航状況をモニタリングした。「開発スタッフ」用スペースでは、開発スタッフ6人がタスク管理アプリでプロジェクトの進捗を確認し、効率的に各アプリを構築した。開発スタッフは6名程度。シンプルで使い勝手のよい医療本部の情報共有システムを構築。当日までのマイルストーンを設定し、使いやすいUIをデザインした。また、クラウドサービスのセキュリティを強化するために2要素認証を実施した。

4.いわき市のITを活用した防災・災害対策

4-1 台風13号による水害に対応

2023年9月8日、台風13号による記録的な大雨で、福島県いわき市では10の河川が氾濫し、約1,800棟の住宅が浸水被害を受けるという大災害が発生した。この時、いわき市は発災初日からスムーズな情報発信・共有を実現している。柴田さんのこれまでの経験のなかでも迅速かつ最も効果的にIT活用が行われたケースという。

その背景には3つの要因がある。一つは、キーパーソンのいわき市社会福祉協議会事務局長の篠原洋貴さんが支援Pの活動を通じて、柴田さんと一緒に被災地支援を行ってきたという協力関係を築いていたこと。しかも、2か月前の7月に秋田県で河川が氾濫する大雨被害があった時に一緒に活動したばかりだった。二つ目は、いわき市社会福祉協議会が平時から災害対策以外でもkintoneを活用していたこと。そして、三つ目はこの災害を契機として、いわき市社会福祉協議会はすぐにIT支援班を設置し、専任の職員をひとり班長として配属したことである。

写真4 篠原洋貴・いわき市社会福祉協議会事務局長

(出典)いわき市社会福祉協議会提供

いわき市からボランティアセンターの設置を依頼された篠原さんは、開設前日に柴田さんに連絡を取って支援を依頼した。柴田さんはその日の夜にシステムを開発して、センター開設の初日からニーズ管理を開始した。被災した内郷地区の状況については、マップをクリックすれば確認できるので、浸水地域と重ね合わせた際にどこの地域が手薄になっているかが可視化できたことで、現地調査等を優先させる判断も容易になった。

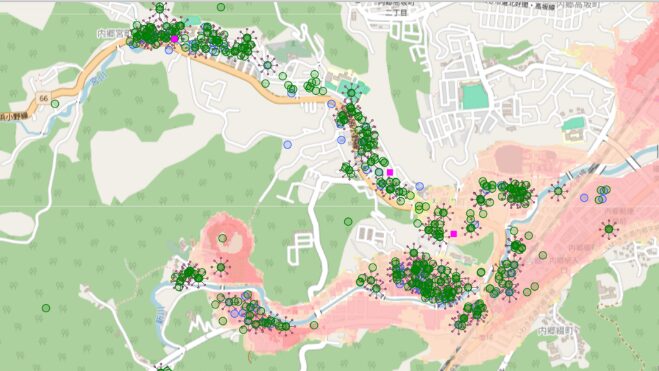

写真5 いわき市のニーズの地図化

(出典)サイボウズ提供

また、ニーズ管理表をPDFで出力・印刷して、ボランティアのリーダーに渡し、それ以前の経緯をすぐに把握して支援に取り掛かることができるようにした。作業の進捗状況については、支援活動が継続している時は赤色、完了したら緑色で識別して地図に表示した。地図がだんだん赤色から緑色に変わっていくのをスタッフ全員で確認しながら作業を進めていったのである。ボランティアの予約システムを構築し、適正な人数が現地入りできるように調整したことも現場の作業をスムーズに進めるうえで役立った。以前はボランティアには行先がわかるように地図をコピーして渡していたが、QRコード読み取り方式に切り替えたことで、コピー作業を不要にするなど、ボランティア関連の業務を大幅に効率化した。

情報共有では現場写真が威力を発揮した。篠原さんは「職員は必ずタブレットを持参して現場写真をとってシステムに張り付けた。災害現場の写真が共有されると、遠隔からでも見られるので、情報共有度が高まり、管理が楽になった。IT班の職員を中心として外部からの支援を入れたので、とても早く対応できた。サイボウズは遠隔サポートがあり、地図データの補正など細かいエラーの修正に対応してくれた」と話している。

写真6 タブレット持参で現地調査を行ういわき市社会福祉協議会の職員

(出典)いわき市社会福祉協議会提供

4-2 東日本大震災からの地道な取り組み

いわき市社会福祉協議会が災害時のIT活用に意識的に取り組み始めたのは2011年3月11日の東日本大震災からだった。発災直後の4月にはツイッター(現X)を使って災害ボランティアに関する情報を発信した。ただ、この時は1年くらい発信を続けたものの、状況が落ち着くとともに更新頻度は減っていった。

サイボウズが無償提供したkintoneを初めて利用し、ボランティアの受付やニーズ管理を開始したのは、2019年10月の東日本台風からである。同時にフェイスブックのアカウントを取得してページの作成を外注し、職員3人がボランティアセンターを閉所する翌年2月まで情報発信を続けた。ただ、この時も「状況が落ち着いてくるとITの活用も終了し、平時にフェイスブックでの情報発信を続けることはなかった。kintoneの無償提供を受けたが、当時はニーズ表のデータを入力して、地域別のニーズ把握と管理をした程度で、かなり初歩的な利用にすぎなかった」と篠原さんは言う。

IT活用が大きく前進したのが、前述のとおり2023年9月の被災だった。kintoneを活用したボランティアセンターのシステムは、静岡県や長野県など他の自治体でも利用されていた。いわき市が他と異なっているのは、たとえば新型コロナの特例貸付業務、相談内容の台帳管理、集計など、災害支援とは関係ない平時の業務でも使用していた点である。そのため、災害時に新たな使い方をしても職員の抵抗感は少なかった。

篠原さんは「2019年の災害の時に秋田市から支援を受けたので、その恩返しで秋田の水害でボランティアセンターの運営支援に関わった。その時、kintoneを活用したシステムを見て、いわきが被災した時は使ってみようと思っていた。ボランティアセンターの業務では、東日本大震災時は夜中遅くまで残業してニーズ管理や整理をしていたが、その作業がこの10年でだいぶ効率化され、午後6時半か7時には職員が帰宅できるほどになった。非常にありがたい」と語る。

写真7 いわき市災害ボランティア受付センター

(出典)サイボウズ提供

いわき市社会福祉協議会はkintoneのアカウントをいわき市のボランティア担当窓口と福島県社会福祉協議会にも提供し、情報共有を進めた。さらに、ホームページやフェイスブックからの情報発信も行ったので、電話での問い合わせに対応したり、FAXで報告したりする業務が大幅に削減された。篠原さんはこのような経験を活かしつつ、能登の被災地で災害ボランティアセンターの支援活動を行っている。

今後の課題として、篠原さんは災害時と平時での併用による支援の質向上をあげている。「災害で使用したシステムには、この世帯にボランティアが入ってどういう支援をしたかなどの記録が残る。たとえば、高齢者の一人暮らしで災害時にこういう支援が必要だったという記録が残っていれば、その高齢者がボランティアセンターに相談に来た時、より正確なアドバイスや日常生活の支援が可能になる。災害で使い始めたシステムが日常の業務にも役立ち、日常でも同じシステムを使うことで災害時にも役立つ。それを可能にするのがkintoneの大きな特徴だと感じている。だからこそ、サイボウズの無償提供期間が終了するとランニングコストが発生するが、コストがかかるからと言って継承しないという判断はありえなかった」(篠原さん)

14の市町村が合併して誕生したいわき市には、13の元市町村に社会福祉協議会の事務所がある。そこにkintoneシステムを導入し情報を共有しているため、住民は市内のどの事務所を訪ねて相談しても前に相談した経過がわかる状態になっている。

「災害時だけでなく平常時でも支援者の状況を可視化して、より良い支援活動を地域の人と一緒に実現していきたい。地域の社会資源はたくさんあるので、そのデータを蓄積して、困った人に対して、この地域にはこういう人がいるとアドバイスできるといい。地域の人同士がつながるためにこの仕組みを使えればいい」と篠原さんは話している。

5.おわりに

心身ともに大きなダメージを受けた被災者をいかに支援するか。篠原さんは「地域を歩いてローラー調査を行い、被災者はどこにいるのかをまず把握する。二次避難所に行っているのだとすれば、戻った時どのような支援をすればいいのかを考える。人に焦点を当てて支援していくことがとても大切だ」と語っている。災害時こそ「人間中心の情報システム」が求められるわけだ。

そのためには、被災状況および被災世帯のニーズを正確かつ迅速に把握すると同時に、それらのニーズに対応しようとするボランティアの活動を支援することが情報システムに求められる要件となる。また、自衛隊やDMATのシステムと石川県の防災情報システムとの連携に見られるように、平時とは異なる組織間の協力体制で情報システム全体のデザインを描き構築していく必要がある。データの正確性確保や異なるシステム間のデータ連携など平時とは異なる困難な課題を伴うのも災害時である。

災害時特有の問題はあるものの、一方で、いわき市社会福祉協議会のように、平時と災害時をシームレスにつないだ住民支援は、今後の社会福祉にとってきわめて重要なコンセプトとなるだろう。

1 国土交通省『国土交通白書2022』 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r03/hakusho/r04/html/nj010000.html

2 石川県ホームページより https://www.pref.ishikawa.lg.jp/chiji/kisya/r6_1_13/documents/kaikenshiryou.pdf

3 関川村でのニーズ管理の様子を紹介した動画:https://youtu.be/zbXHEP_uJZo

砂田 薫(すなだ かおる)

情報システム学会会長/国際大学GLOCOM主幹研究員

ビジネス系IT雑誌の記者・編集長を経て、2003年から国際大学GLOCOMで調査研究に従事。専門は人間中心の情報システム、北欧型デジタル社会、情報政策史・同産業史。行政情報システム研究所客員研究員、中央大学理工学部兼任講師、総務省情報通信審議会専門委員、情報通信研究機構「Beyond5G外部評価委員会」委員、全国地域情報化推進協会「ICT利活用ワーキンググループ」主査、情報社会デザイン協会監事、自動車情報利活用促進協会評議員等の活動を行っている。