1.DXはなぜうまく進まないのか

2018年に公開されたDXレポート以降かなりの時間が過ぎ、DXという言葉は、企業や行政機関を問わず、組織推進における重要なテーマとして一般的になっている。しかし、その進捗状況は必ずしも順調とは言えない。いくつもの華やかなDX成功事例が喧伝される一方、ほとんど歩みを止めてしまっている組織も少なくない。

最近、地方の中小企業や比較的小規模の自治体の方々とDXに関する意見交換を行う機会が続けてあった。いずれの組織の方も「DXが重要なことはそれなりにわかっているつもりだが、なかなかうまく進まない」という悩みをお持ちだった。「本を読んだり専門家の話を聞いたりすればするほどDXというものが高尚で難しすぎるものに思える。私たちの組織では到底対応できない」という声も聞いた。

DXが進まない理由としてよく語られるのは「予算がない」「専門家がいない」「トップが理解していない」ということだ。しかし、DXが十分認知されている今、トップ自らがその陣頭指揮を執っている組織はたくさんある。予算や人材の確保が不可欠なのは間違いないが、余力のあまりない中小企業等でもうまくDXを進めている事例はそれなりにある。逆に、大規模な組織において必ずしもうまくいっているわけではない。DXを進めることは本当に難しい。

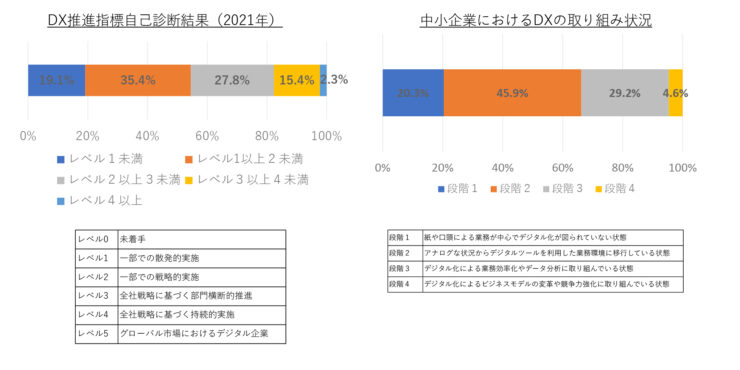

図表1 企業におけるDX推進状況

(出典)(左)「DX推進指標自己診断結果分析レポート(2021年版)」(情報処理推進機構)

(右)「中小企業白書2023年版」(中小企業庁)

「DX推進指標自己診断結果分析レポート」[1]では、DX推進を5つのレベルで分類し、企業の現況を整理している。レベル0(全く未着手)とレベル1(一部での散発的実施(全体戦略が明確でなく、部門単位での試行・実施にとどまっている))までを合計した54.5%は、DX推進が未だに不十分な企業群だとみなせる。いわゆる大企業は、ほぼこのような状況だと考えていいだろう。(図表1参照)また、「中小企業白書」[2]では、中小企業におけるDXの状況を4つの段階で示しているが、段階1と段階2を合計した66.2%が、DXについて推進途上だと考えられる。組織規模を問わず過半数の企業がDX推進の悩みを抱えているのだ。また、どちらのグラフも下から2段階目の分類に属する企業数が多いのも特徴的だ。つまりある程度情報システムの導入は行われているが、それ以上にはなかなか進まないということだ。中央省庁や自治体におけるDX推進の分布状況もほぼ企業と同様だと推察する。

様々なデジタル技術が、誰でも容易に扱えるような環境になりつつある今、それを組織運営に活用していくというDXへのハードルが高いのはやはり何か不思議な気がする。本稿では「日本の組織においてDXがなぜうまく進まないのか」という抜本的な問題についてあらためて整理してみたい。

2.DXはマラソンでなくトライアスロンである

まず、総括的なことを述べる。DXを進めていくことは「トライアスロン」だと考えた方がよい。マラソンのようにずっと走り続ければいつかはゴールが見えてくるのではない。長距離走のあと、ある段階に達したらスイミングに切り替え、またある段階に達したら自転車で走り出すことでようやくゴールにたどりつくということだ。つまり、DXではある段階から次の段階へのステップアップにおいて、それを阻む「壁」が存在する。それも、複数の異なる壁が。そして、これらの壁を越えていくためには、今までと全く違う活動を始める必要がある。それにも関わらず、多くの組織では、ただランニングのみを続けているために前に進めなくなるということではないだろうか。

確かに、先に示した図表のように、DXをいくつかのレベルで分類し、時間とともに線形的にレベルが上がっていくようなモデルで示したものはよく見かける。頑張り続ければどんどんレベルが上がるように思えてくるが、その理解そのものに無理があるのだろう。

3.業務変革の壁

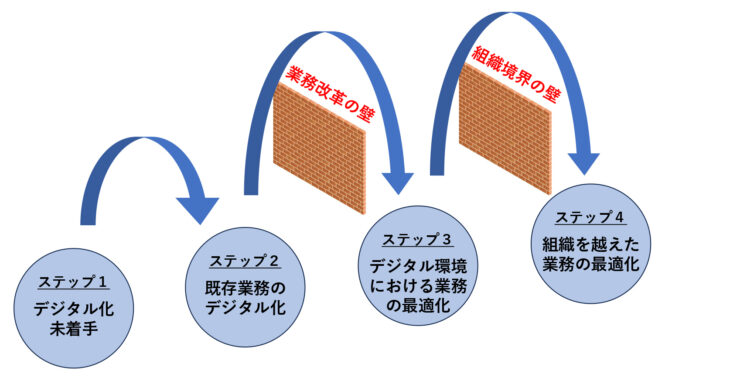

まず、DX推進のうち「組織内で現在行われている業務を効率化」するという最もわかりやすい目的としたプロセスについて述べていく。(図表2参照)

図表2 効率化に向けたDXプロセス

(出典)著者作成

このプロセスにおける最初のステップは「デジタル化未着手」だ。書類や電話中心のいわゆるアナログな環境のことを意味する。そして、次のステップは「既存業務のデジタル化」、つまり現存する業務を効率化するために何らかの情報システムやデジタルツールを導入している状態である。どんなに小さな組織であっても、今どきパソコンもなく、スマホも持たず、メールも使わないところはまずないだろう。したがって、デジタル化の程度はともあれステップ2の周辺に多くの組織が位置づけられることになる。そしてステップ1とステップ2の間には特に「壁」はない。今やっている業務をそのままの形でシステム導入していくので、利用者にとって違和感はなく、現場の抵抗もほとんどなく進めていくことができる。当然、デジタル化のための予算は必要だが、逆に言えばお金さえあれば問題なくスムーズにステップ2までは進むことができる。

さて、ステップ3は「デジタル環境における業務の最適化」だ。つまり、現場で行われている業務の形を前提にするのではなく、デジタル技術がふんだんに活用できることを前提としたときに、最適な業務の姿を追求するということだ。前提の置き方が変わるだけのようだがこれは全く異なることだ。

私はステップ3に移行することを「Re-Design by Digital(デジタル環境でデザインしなおす)」とよく表現する。インターネットが普及し、多くの人々がスマホを持ち、たくさんのデジタルツールやデジタルサービスを手軽に使えるこの時代において、自分の所属する組織をゼロから立ち上げるとしたら、どのような業務の形になるかを考えるということだ。

ステップ2の段階から、いかにデジタル投資を増やしても、ステップ3にはたどりつけない。このふたつの間には「壁」がある。これを「業務変革の壁」と名付けよう。

誰でも日常的に自分が繰り返しやっている仕事のやり方を変えるのは嫌だ。できれば避けたいだろう。時間をかけてせっかく覚えたことなのに、それを放り出して違うことを覚えるのには抵抗がある。ベテランやリーダーであれば、先輩から必死に学び取った今の仕事のやり方にプライドを持っているに違いない。それを熟知していることこそが自分のアドバンテージだとも信じているだろう。さらに、業務のやり方を変えることで新しいリスクが生まれる可能性もある。「こんなやり方に変えてしまって本当に大丈夫なのか。もし何か起きたときに誰が責任を取ってくれるのか」、今まで私が参加した業務変革プロジェクトで何度となくこのセリフを聞いた。この壁を突破することは想像以上に難しい。BPR(Business Process Re-engineering)の必要性は、それこそ2000年代からずっと言われ続けている。それほどまでに業務の形を変えることの難易度は高いのだろう。先述した通り、多くの企業等がこのステップまでにとどまってしまうのも頷ける。

「業務変革の壁」を突破するには「覚悟」、慣れ親しんだ今の業務のやり方を捨て去る覚悟が必要になる。同時に現場の方々に、「今のままの業務ではもう組織が持たない」「変えることによってこんなメリットが生まれる」「もしうまくいかなくてもそれはあなたの責任ではない」ということを繰り返し訴え、納得してもらわなければならない。無理やり強制的に業務のやり方を変えても、新しい業務は決して定着しない。大きく高い壁ではあるが、これを乗り越えることで初めて大きな効果が得られるのも事実である。

4.組織境界の壁

ステップ3で最適化された業務には、もう一段進化の方向性がある。それがステップ4の「組織を越えた業務の最適化」だ。自組織の業務の前後に関連してくる他組織の業務も含めた全体プロセスを再設計することを目指すのがこのステップだ。当然ながらさらに大きな効果が期待できる。

組織の枠を超えるだけではなく、他の主体(自治体等)との連携を行うことも十分考えられる。今後の人口減少社会においては、自治体内の人材確保も厳しくなり、現状行っている業務を継続することさえも難しくなるだろう。BPO(Business Process Outsourcing)のような形で、各自治体の特定業務を共通化し、外部化してしまうこともあり得る。企業では非戦略領域、例えば経理や税務、あるいはコールセンター業務等を、共同でアウトソーシングすることがあるが、同様のことを複数自治体で行うわけだ。また、災害時等において複数の自治体等がデータを共有し業務を連携することも大きな価値を生むだろう。

ステップ4の実現を阻害するのは「組織境界の壁」である。日本の組織は自治体でも企業でも、組織内の求心力が高い一方、組織間のコミュニケーションが取りにくいことはよく言われる。特にヒエラルキーを重んじる組織において、並列的な位置づけにある複数組織を調整する難易度は高い。さらに他自治体との連携ということになると、その実現はより困難になる。また、複数の組織をまたぐ業務最適化の検討において、そのために各組織が負うコストと、結果として各組織が得られるメリットのバランスが合わなくなることも大きな課題となる。医療や介護、教育というようないわゆる準公共分野において、複数主体を横断したネットワーキングによって、データやサービスを共有すれば分野全体として大きな価値が生まれることは誰もが理解しているのに、現実的にはなかなか実現できないことも、その背景にこのコスト・メリットのアンバランス問題があると考えている。この壁を越えるには、損得が異なる複数組織、複数自治体に対して、誰もが納得できるようなインセンティブを設計する「調整力」が重要になる。

5.サービスデザインの壁

DXには「新しいデジタルサービスを創造する」という重要な目的もある。業務の効率化によってデータが蓄積され、これを活用することで新しいサービスが生まれるというストーリーをたまに見かけるのだが、個人的にはこれは美しすぎてリアリティがないように感じる。業務の効率化のみを突き詰めても、そこから新しいサービスが生まれてくることはほとんど期待できない。新しいデジタルサービスを創るためには、効率化推進とは全く異なる取り組みが必要になるからだ。

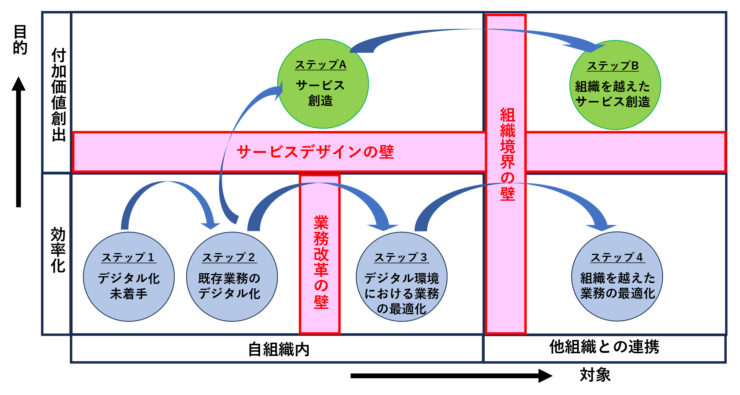

この「サービス創造へ至るプロセス」と、これまで述べてきた「効率化に向けたDXプロセス」を両軸として拡張した「DX推進マトリクス」をDX推進の全体像として提示する。(図表3参照)

図表3 DX推進マトリクス

(出典)著者作成

DX推進マトリクスに追加したステップAを「サービス創造」と名付ける。データやデジタル技術を活用して、住民等に対して今までなかったようなサービスを提供している状況がこれにあたる。ちなみに、いわゆる電子申請サービスを行うことが、ステップAに値するかは少々微妙だ。厳しい言い方かもしれないが、単純に既に存在した申請手続をそのままデジタル化したというだけであれば「既存業務のデジタル化」(ステップ2)でしかない。従来の手続になかったような新たな付加価値を住民に提供できて、初めてステップAになると考える。

ステップAは、業務の効率化とは独立した軸にあるので、ステップ2からステップ4のどこの段階からでも接近できる。(図表3においては、最も一般的と考えられるステップ2からの矢印のみを表記している)ただし、ステップAにたどりつくためには、「サービスデザインの壁」を越えなければならない。

この壁を越えるためには、業務効率化を追求しているときと「検討の起点」を抜本的に変える必要がある。業務効率化は、あくまで職員等が行っている業務そのものが起点になるが、この観点からいくら見続けても新しいサービスのアイディアは生まれてこない。デザイン思考やサービスデザインを理解している方ならおわかりになると思うが、サービス創出の起点になるのは、「住民の想い」しかない。日々の暮らしの中で住民が何を感じているか、どんな痛みを覚えているか、その想いに共感し、解くべき課題を発見することがサービス創出のスタートになる。そのためには住民が生活する現場を観察すること、できるだけ多様な住民と対話を繰り返すことが有効になる。「サービスデザインの壁」は「共感力」で越えていくのだ。

ちなみに、サービス創造を活発化させていくためには、業務の効率化を追求する場合と異なる組織環境が必要になる。当然ながら推進する人材のスキルセットも異なり、評価体系も従来と変えなければいけない。サービス創造に適した環境を創り出すために、専門組織を本体と切り離した「出島」的な位置づけでつくることがあるのはこのためである。

ステップAの延長上として、ステップB「組織を越えたサービス創造」がある。自治体等の枠を超えて他の自治体や企業等と連携しながら全く新しいサービスを創り出すような状況がこれにあたる。例えば、今般の能登半島地震において損害保険業界がドライブレコーダーなどから収集した走行データを自治体に提供し、被災地の状況把握や支援物資輸送に活用したとお聞きした。官民が保有するデータを有機的に融合させることでより大きな付加価値が生まれる。これはあらゆる場面で起こり得ることだろう。また、各主体が既に提供している住民向けサービスを連携させていくことで、住民にとってより深く広い経験価値を提供することも可能になるはずだ。

ステップBを実現するためには、業務効率化のプロセスの場合と同様に「組織境界の壁」を越える必要がある。複数主体によるサービス創造は決して容易ではないが、Society5.0のようないわば「社会DX」実現につながる意味も持つ、最もポテンシャルを持つ領域だと思う。

6.DXは調達できない

DXがうまく進まないことを、6つのステップとそのステップアップを阻む3つの壁で構成する「DX推進マトリクス」によって説明してきた。繰り返しになるが、「業務改革の壁」を越えるためには「覚悟」が、「組織境界の壁」を越えるためには「調整力」が、「サービスデザインの壁」を越えるためには「共感力」がそれぞれ必要になる。

いずれも壁を越えるために求められるのは、技術的なものでは全くなく、組織内の人が主体的に行うべき行動そのものであることを理解してほしい。また、現場のみが行うということだけでなく、経営層等の上層部の参画が不可欠な活動が含まれていることも認識してほしい。

DXは、外部から調達できるものではなく、組織が一丸となって進めるものなのだ。

【参考文献】

[1] 情報処理推進機構「DX推進指標自己診断結果分析レポート(2021年版)」2022年

[2] 中小企業庁「中小企業白書2023年版」 2023年

三谷 慶一郎(みたに けいいちろう)

株式会社NTTデータ経営研究所

主席研究員 エグゼクティブ・コンサルタント

企業や行政機関におけるデジタル戦略やサービスデザインに関するコンサルティングや調査を推進している。博士(経営学)。武蔵野大学国際総合研究所客員教授、情報社会学会理事、経営情報学会監事、日本システム監査人協会副会長。近著に「ITエンジニアのための体感してわかるデザイン思考」(日経BP)、「攻めのIT戦略」(NTT出版)、監訳書に「DX経営戦略」(NTT出版)がある。